导学团队简介:

船舶与海洋工程设计制造学术团队由韩端锋教授领衔,重点面向舰船与海洋平台设计、制造、运维等行业重大需求,主要从事舰船智能设计、船海智能制造、极地技术与装备、船海数智化与仿真等方向研究,打造国内顶尖的船舶与海洋工程领域教学科研与人才培养的创新平台,团队现有导师19人,博士生49名,研究生124名。

团队主持和承担发改委国家重大基础设施论证、国家自然科学基金重点、军委科技委基础加强、科技部重点研发专项、国家科技重大专项、工信部高技术船舶专项、总装型号等课题100余项,研发了极地气垫破冰船、多航态水下机器人、水下作业型机器人、大型舰船与平台通达性评估系统、自升式平台生产管理信息化平台、系列化仿真系统及模拟器等标志性科研成果,获得国家级教学成果奖二等奖1项、省部级教学成果一等奖2项、省部级科技进步一等奖3项,二等奖5项,发表SCI/EI论文200余篇,专利60余项。

导学团队主要事迹:

船舶与海洋工程设计制造学术团队秉承“德为先、人为本、学为上”的导学理念,在韩端锋教授的带领下,坚持“四个统一”,积极践行社会主义核心价值观,遵守教师职业道德规范,将立德树人、培养船海领域专业人才作为根本任务,将思想政治教育作为人才培养的首要任务,促进研究生德智体美劳全面发展,为我国培养了一大批船舶与海洋工程领域的高、精、尖专业人才。

1、树立高度使命感,服务国家战略需求

以国家目标和战略需求为导向,聚焦世界前沿,把准研究方向。导学团队依托哈尔滨工程大学船舶工程学院,面向极地装备与技术、船海智能设计与制造、数字油田等国家战略领域的重大需求,长期从事船舶与海洋工程设计及制造重大工程中涉及的结构与流体力学、舰船数字化、人工智能以及自动化控制等多学科交叉的基础科学问题研究。

面向极地装备与技术重大需求,团队牵头起草了科技部"十四五"专项规划《极地科学技术创新发展规划(2019-2025)》,先后获批中 “极地装备技术”工信部重点实验室、科技部中国-俄罗斯极地技术与装备“一带一路”实验室、黑龙江省极地技术与装备协同创新中心,承担雪龙2号极地科考船、极地甲板运输船、海军破冰船等国内几乎全部新建极地船舶的冰载荷计算分析任务,支撑了我国极地装备技术发展,目前正牵头173战略优先方向“极地环境对JSYY影响机理研究”专项论证工作。

首艘气垫破冰船实验

面向舰船数字化设计与制造需求,提出了舰船人机环境工程理念,以通达性评估为切入点,构建了完整的技术体系,完成了I/II/III型航空母舰、两栖攻击舰、快速支援舰、核潜艇救援舰、保障船、深水半潜支持平台、第七代超深水钻井平台、大型豪华邮轮等大型舰船与海洋平台的通达性评估,为总体设计单位设计优化及战技指标定量化提供了重要技术支撑;构建了海洋工程仿真体系,研发了吊装、浮托、铺管、水下维修等典型海工装备作业仿真系统,为中海油集团建设了国内首个“海洋工程数字化技术中心”,在荔湾、文昌、流花、陵水等南海全部深水工程项目以及渤海工程项目中实现了工程化应用,填补了海洋工程领域国内空白,打破了国外技术垄断。

舰船通达性评估完成海上应用

规划和建设国内首个海油工程数字化技术中心

以祖国需要为第一需要,导学团队老师和研究生共同树立服务国家重大战略的使命感,鼓励献身船海工程重点行业和国防领域。积极引导老师和研究生投身于国家重要领域研究,鼓励毕业研究生前往“四重”单位就业,强调学为何用、学以致用,注重研究生工程能力和创新能力培养。迄今为止,本导学团队通过长达20年的研究生科研创新实践培养,已为中国船舶集团、中国海油集团、中国航天集团等行业内国家重点单位和高校输送博士和硕士毕业生200余人,大多已成长为国家重点型号任务和重点项目科研的骨干力量,涌现出一批批先进典型。

2014届硕士张奕成为我国首次遴选的两位女潜航员之一,并成为我国首位担任独立主驾驶的女潜航员,她在潜航员学员报名表上写到:“一项崇高的事业需要长时间的磨练和坚守,最勇敢的探索才能实现伟大的中国梦。”目前已进入国家深海基地管理中心,陪着祖国一起“走向深蓝”;2010届硕士肖海松现为中国船舶集团有限公司第七O八研究所最年轻的总设计师,先后完成了海警某型巡逻舰,海军某型DL舰、某型LSL艇,军贸某型综合DLJ设计任务;2009届硕士何宝现为中国船舶集团有限公司科技信息化部重大办公室主任,牵头重大项目的立项论证工作。他们都在各自的领域取得了突出成绩,为国家做出了应有贡献,在他们身上体现了作为哈工程学子的责任感和使命感。

张奕成为我国首位独立驾驶蛟龙号下潜的女潜航员

2、立德树人,为船为海为国防

以科学研究为主渠道,引导学生“立大志、明大德、成大才、担大任”,成为志存高远、有道德的船海一流人才。导学团队全面落实“三全育人”,积极在研究生学术活动中融入思政教育内容,促进学术科研能力和思想道德素质同步提高;引导研究生将学术研究与国家需求相结合,积极参与本导学团队主持的国家重大科研课题;强调学术道德规范,培养研究生良好的专业素养与道德品质。通过邀请船舶与海洋工程领域先进人物现场讲座,培养研究生潜心科研、服务国家战略的家国情怀,激发师生的爱国热情。

2018级硕士研究生张驰连续7年坚持为学校的爱心基金捐款,他说到,“我校很多老师默默坚守在科研一线,打造国之重器,为国防事业做了很大贡献,但他们隐姓埋名,不求名利,他们是我的榜样。我只是为母校做了一点力所能及的事情,不希望因此而留名。”2017级博士研究生王春阳获“全国百名研究生党员标兵“、“中国大学生年度人物入围奖”、“黑龙江省向上向善好青年”、“省三好学生”和“校优秀共产党员”等荣誉称号。

王春阳参加央视《开讲啦》节目

王春阳受省科协邀请做主题报告

3、因材施教,打造科研人才

“崇尚学术,服务工程,个性培养,突出能力”。导学团队施行“课题组大组会、研究方向小组会、导师点对点交流”协同培养模式。每月一次的课题组大组会,以研究生阶段性学术成果汇报为主,所有研究生同学共同参与讨论,为低年级研究生提供学习模板和科研思路;每两周一次的研究方向小组会,以各方向研究生学术工作进展汇报为主,以研究生科研中的理论和技术学习的重点和难点进行细节指导,为研究生提供直接的专业指导和帮助。导师根据不同学生的认知水平、学习能力及自身素质,进行有针对性的教学和指导。

2017级硕士研究生李晗生,动手能力强,思维发散性强,指导教师根据其特点,布置了“水下潜器总体设计及研发“课题,并鼓励他将研究成果应用于实践,荣获工信创业特等奖学金、“挑战杯”全国二等奖、“互联网+”全国银奖、海洋航行器大赛特等奖、中俄(工业)创新大赛冠军等荣誉,并创立了哈尔滨深度科技发展有限公司团队;2018级博士研究生张以恒,具有较强的创新能力,其研究着眼于国际前沿课题,自主研制了基于霍普金森杆的冰材料冲击破坏试验装置,获得了全国实验力学大会优秀论文奖,并成功申请获得了哈尔滨工程大学博士科研创新基金。

李晗生参加海上科学营活动

张以恒获全国实验力学大会优秀论文奖

团队定期组织老师和学生赴俄罗斯、芬兰、美国、英国等国外极地领域研究知名高校和研究机构学习、培训和交流;鼓励并支持学生参加国内外学术会议,使学生密切接触国际最前沿进展。

与芬兰Aalto大学Pentti教授进行学术交流

赴俄罗斯参加国际冬令营

4、亦师亦友 构建钢铁长城团队

团队老师与学生“亦师亦友、亦仁亦德、亦示亦言、亦慈亦严”, 在培养学生的过程中“不设框子、不定调子、甘当梯子”。在该项目的实施过程中,团队让研究生充分参与到项目实施的各项工作中,培养学生的理论分析能力和动手实践能力。在团队老师的指导下,多位研究生参与相关程序和算法的开发,研究气垫平台在冰-水-固-气多介质耦合下的冰面水弹性响应规律,取得了较为丰富的理论成果,并发表在流体力学领域著名杂志《Physics of Fluids》、《Journal of Fluid Mechanics》等上。同时,团队十多位学生参加了气垫平台的现场破冰试验,与老师共甘苦,紧密团结在一起,在克服了恶劣的现场环境后,按期完成了繁重的科研任务。

纸上谈“冰”终觉浅,要识北极需躬行

作为全国优秀科技工作者、黑龙江省模范教师、黑龙江省优秀教师,导学团队负责人韩端锋教授始终坚持将立德树人作为学生培养的根本任务,坚持对自己高标准严要求,用他的一言一行教会了团队老师和学生如何做人做事做学问,坚持以树人为本、创新为根,带领团队破冰前行、勇攀高峰。

韩端锋教授与毕业学生合影

团队建设活动合影

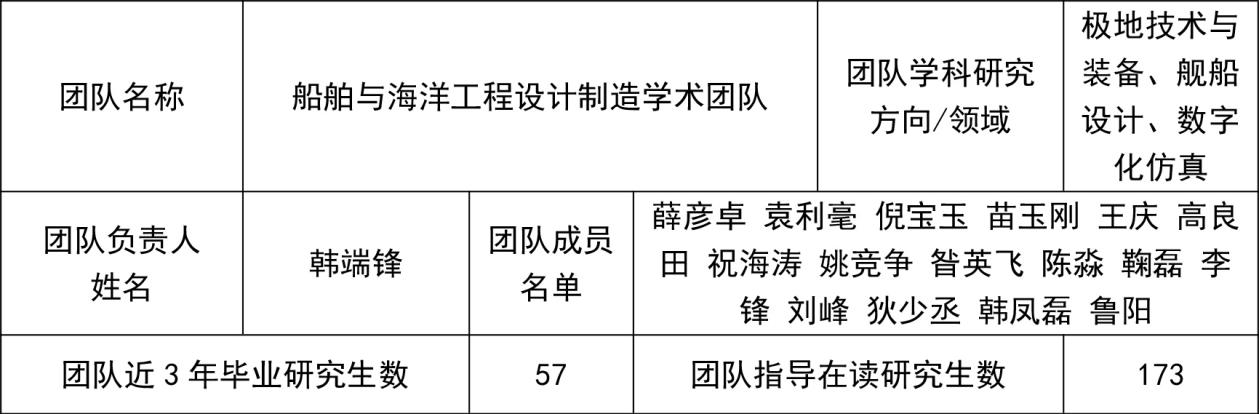

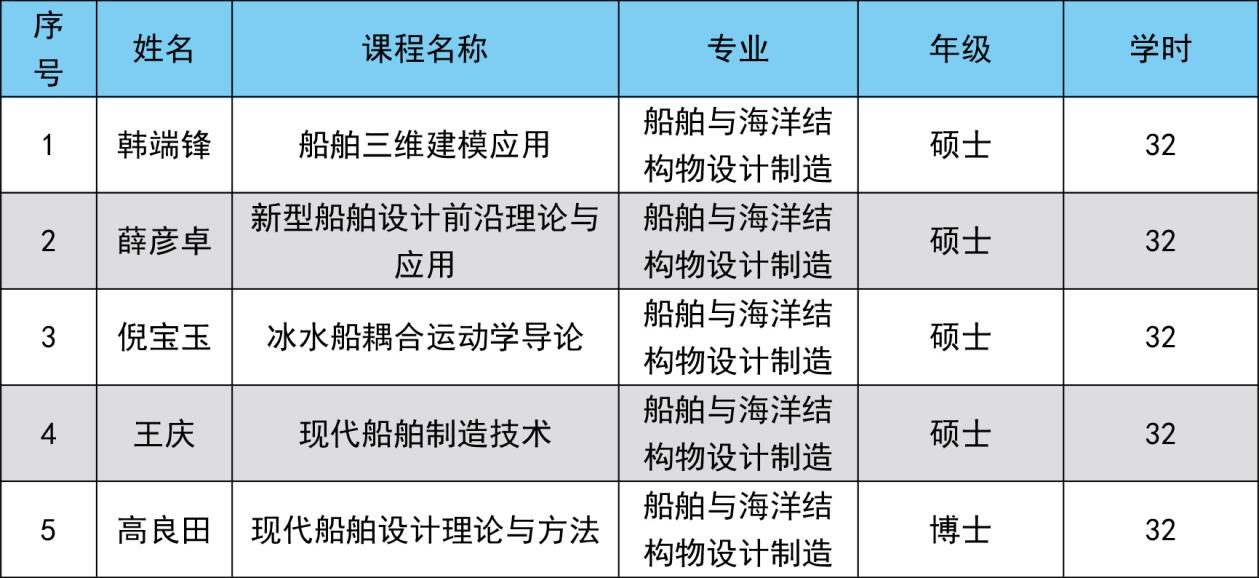

团队近5年承担研究生课程教学情况:

团队近5年主持科研项目情况:

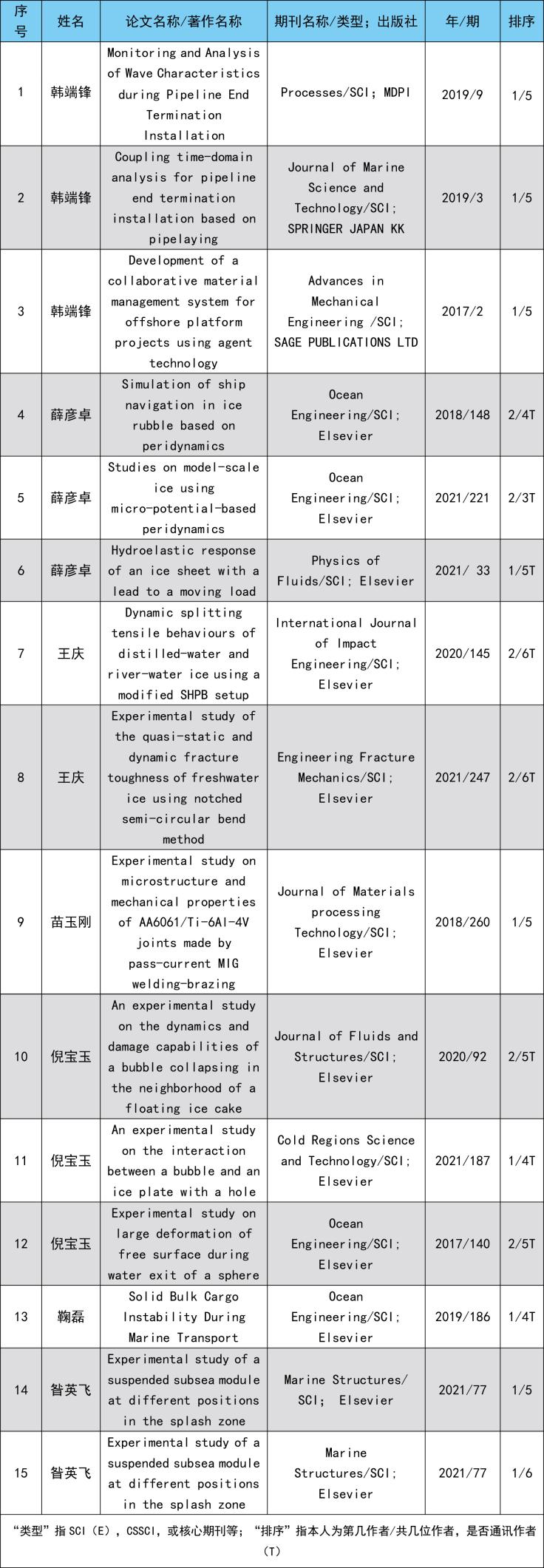

团队近5年发表/出版高水平论文/著作情况:

团队近5年获奖情况:

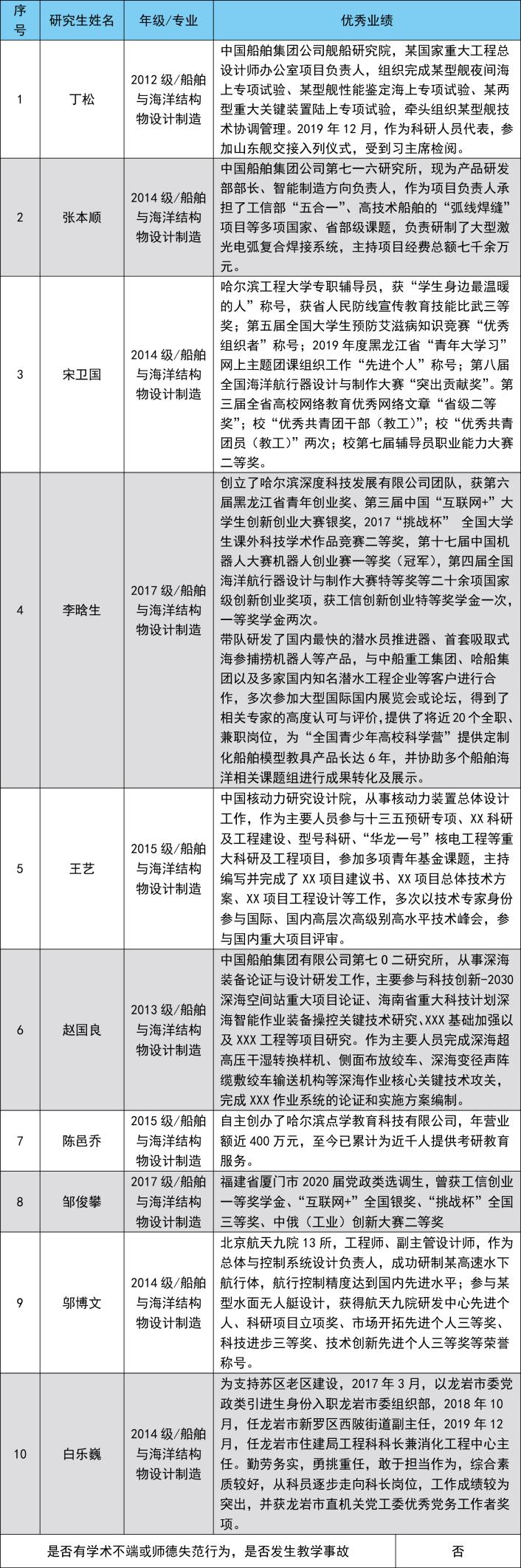

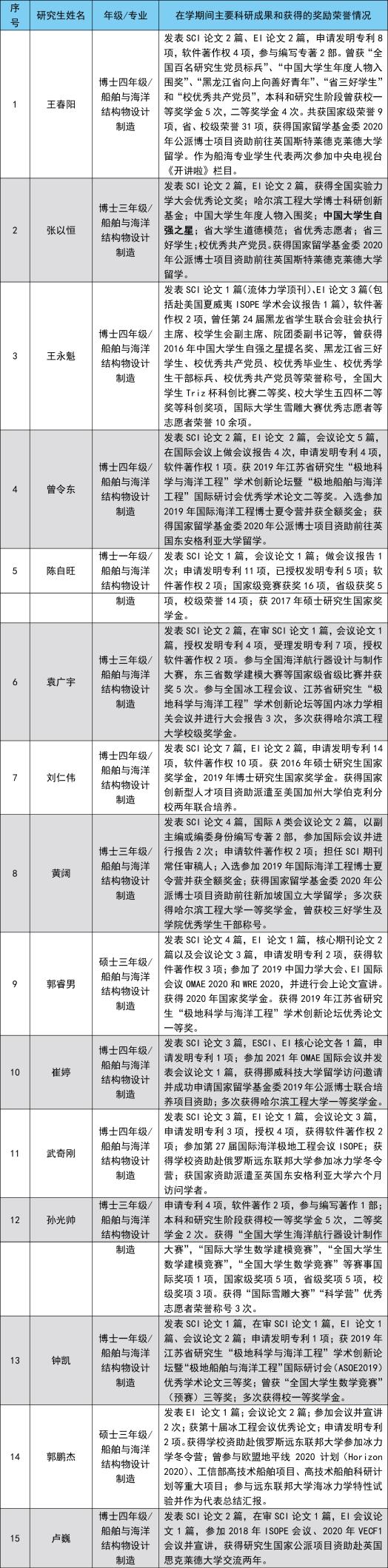

目前指导的在读研究生在学期间表现情况:

近5年指导的研究生毕业后考取博士情况:

近5年指导的研究生毕业后工作情况: