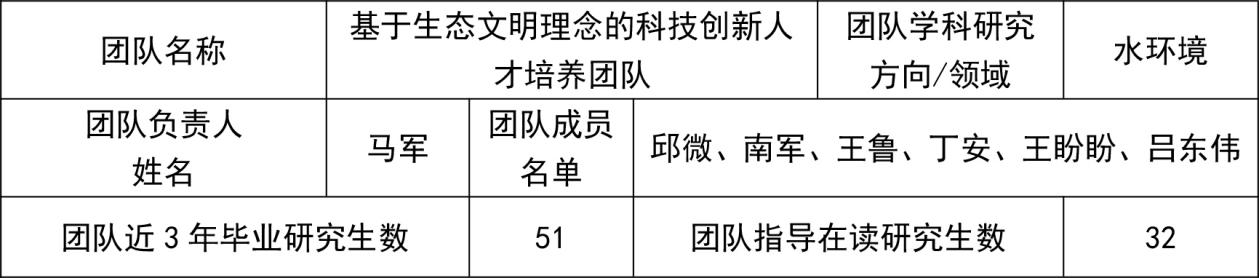

导学团队简介:

基于生态文明理念的科技创新人才培养团队由中国工程院院士马军教授领衔,主要从事水环境科学理论与技术方面的研究。该团队现有导师7名,均为博士生导师,指导博士生25名,硕士生48名。坚持立德树人,潜心教书育人,关心关爱学生。坚持“四个面向”,服务国家需要。坚持科研育人,培养基于生态文明理念的科技创新人才。

在抗击新冠肺炎疫情战斗中,马军院士团队积极响应国家号召,第一时间组建绿色消毒应急攻关团队,春节期间连夜奋战在实验室,快速研发出纳米气泡臭氧水溶液绿色消毒技术,现已成功应用于湖北省5座医院废水处理工程。团队还研制出空气源直接界面诱导臭氧新技术和臭氧高级氧化空气净化装备,并应用于哈尔滨太平国际机场。同时,团队指导黑龙江省多家医院和学校应用该技术进行污水处理消毒和空气消毒,为病毒防控和复工复产复学提供了技术保障。

团队主要事迹:

团队负责人马军院士,是哈尔滨工业大学给水排水工程专业的第一位博士生,是追求卓越、桃李芬芳的优秀教师,也是深稽博考的知名学者。在哈工大学习、工作的42年间,他继承发扬了老一代哈工大“八百壮士”的精神力量,在教书育人的过程中秉承着“规格严格,功夫到家”的校训传统,培养出一批又一批优秀学子。

马院士扎根东北执教36年,他带领团队一直工作在教学、科研第一线,秉持“教学相长”的理念,立德树人,潜心教学,锐意进取,将理论知识与工程实践深入结合,取得了极好的授课效果和科研成果。团队成员包括:邱微,教授、博导,哈工大教学拔尖人才;南军,教授、博导,哈工大环境学院副院长;王鲁、丁安、王盼盼和吕东伟,均为副教授、博导。

团队指导研究生百余人,其中2人获全国优秀博士论文奖,2人获全国优秀博士论文提名奖,2人获国际期刊或国际会议最佳论文奖。指导过的研究生和博士后中,有1人被评为英国皇家化学会会士,有1人获ES&T Morgan Early Career Award,有1人获美国EPA Early Career Award。有3人获中组部青年千人,1人获国家优秀青年科学基金,1人被评为教育部青年长江学者。

以立德树人为核心,率先垂范科教融合

团队坚决落实立德树人根本任务,“育人”先“育德”,构绘显性课程教育与隐性思政融入相统一的育人蓝图。将行业复杂工程案例融入研究生的课堂教学,在《水工程伦理》课程中,引领学生在案例分析中自发思辨,对具有不确定性特征的工程伦理问题做出价值判断,让伦理道德的素养内化于心、外化于行,做到知行合一。以科教研育人为课程主线,传承百年哈工大的红色基因,遴选课程思政元素库中元素和案例,融入线上线下混合式教学+伦理意识培养的教学环节,把政治认同、国家意识、文化自信、人格养成等思想政治教育导向与工程伦理意识培养有机结合,为国家输送具有家国情怀、责任心和使命感、敢于担当、为民奉献的优秀人才。

疫情期间,为哈工大全校研究生开设“浅谈研究生素质培养”的思政课程讲座,听课人数达7600人;为全校学生开设“生态文明与可持续发展”思政课程讲座,受益人数近万人。

2020年在重庆英才大会做了题为“现代城市化发展过程中面临的挑战与智慧城市建设需求”学术报告,线下线上结合,听课人数达400万人。

马军带领团队长期从事环境科学理论与技术的研究工作,作为专家组组长或主要专家投入到国家重大生态环境污染与治理事件应急处置中,如2005年松花江水污染事件、2008汶川地震水质保障重大污染应急工程、2010年亚运会前夕铊重大污染事件应急工程、2020年新冠疫情期间新冠病毒消毒技术研发与医院新冠病毒灭活工程应用等。解决了我国水安全领域一系列难题,为饮用水安全保障与污水深度理论与技术的发展做出了突出贡献,以亲身经历鞭策与感染身边的学生,为党育人、为国育才,培养担当民族复兴大任的时代新人。

马军团队研发的臭氧高级氧化消毒技术是目前针对新型冠状病毒消杀的安全绿色环保的消毒技术,该技术已经成功地应用于港口大型冷库消毒,将阳性产品全部转变为阴性,为冷链防疫提供了一整套可移动、浓度高、工作压力大、消毒效率高的绿色消毒技术与装备,为冷链进口海鲜产品船舶、码头、冷库、运输、储存等提供了高效、灵活、经济、易于维护管理的消毒措施和相关技术装备。

以拓展学生思路为目标,理论实践相结合

“水从哪里来?”这是马军研究生课《水质物化处理理论与技术》的第一个问题。马老师会从宇宙大爆炸讲到地球的形成,从元素的质量讲到氢与氧的结合,然后从水的宏观状态扩展到水分子微观作用力——氢键。在这一系列的内容之中,马老师将自己对于水物理、水化学的独到见解串联成一个体系,极大地拓展了工科学生对于自然、社会的理性认识与感性认识。

马军非常注重水处理理论的实际意义和应用价值。他往往从不同的工艺中总结提炼出机理的本质和共同点,在授课过程中循循善诱,潜移默化地提高学生理论结合实践的能力,让他们明白理论知识学习和工程实践的重要性。

以塑造学生品格为宗旨,言传身教行大道

马军不仅高度重视课堂知识的传授,更注重对学生整体品格的塑造。马老师有固定的生活习惯:每天早上六点四十按时出门晨练。市政系的很多同学都有与马老师共同“散步”的经历。晨练这段时间是马老师精神最为放松、思路最为活跃的时期,他会和同学们聊学术、聊科研、聊人生意义,聊价值取向。师者,传道、授业、解惑者也。课堂是马老师授业的主战场,课后是马老师解惑的根据地,晨练则是马老师传道的试验田。

2019年八月中旬,马军不慎腿部骨折,卧床休养两个月。十一月,他按时出现在研究生课堂。虽然并未康复,马老师依旧以饱满的热情在讲台上站了两小时,保质保量地完成授课任务。下课时,同学们的掌声震耳欲聋。有同学问随行老师,马老师腿伤未愈,为什么不坐着讲课?随行老师说:“马老师在上课之前就已经谋划好了板书的书写区域和自己所站的位置,站着上课精神饱满,可以观察到大家的反应,了解大家对知识点的理解情况,更有利于保证授课质量。”听完之后,同学们不仅明白了什么是学高为师,更懂得了什么是德高为范。

以课堂为根本,牢牢把握“教书育人”的大旗,坚持“教学相长,言传身教”,面向国民经济主战场,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,这是马军用一生努力探索、实现的师者、学者的终极目标。

团队近5年承担研究生课程教学情况

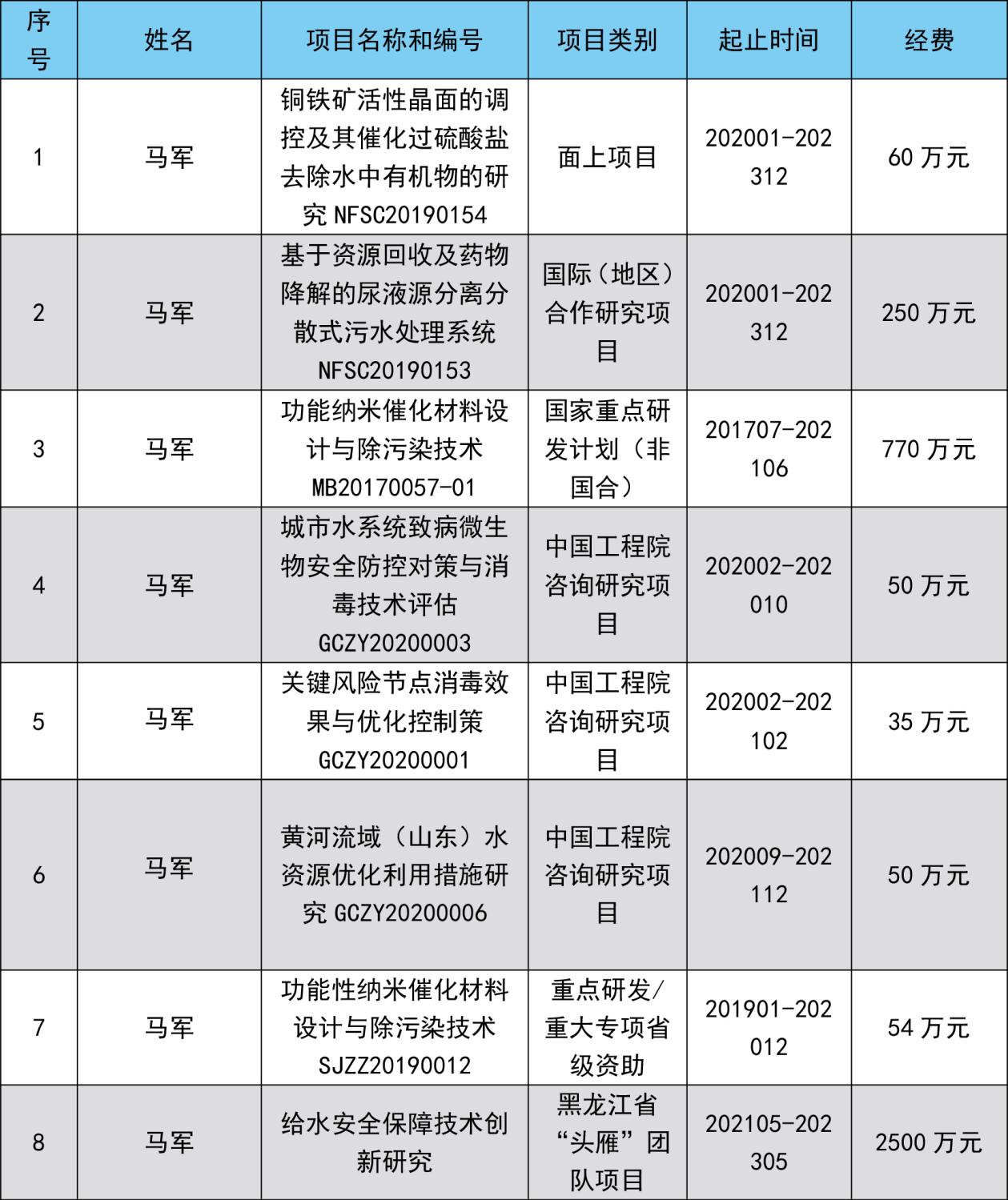

团队近5年主持科研项目情况

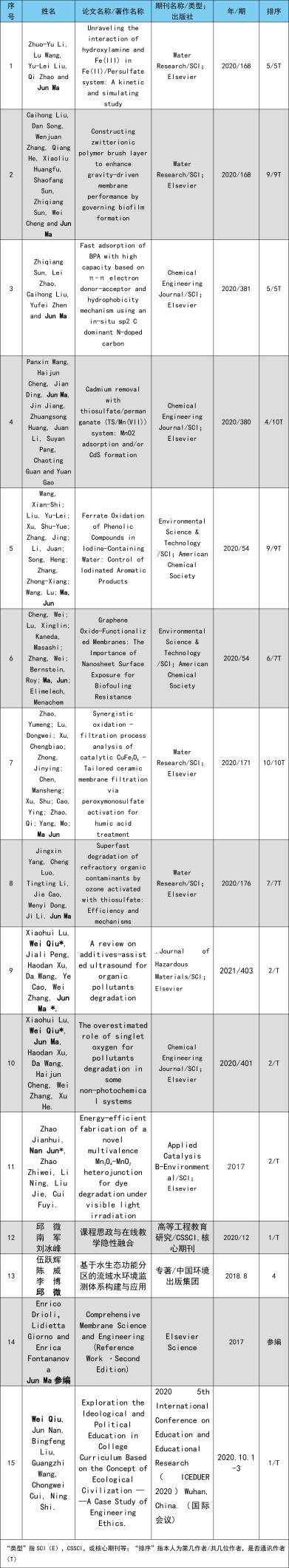

团队近5年发表/出版高水平论文/著作情况

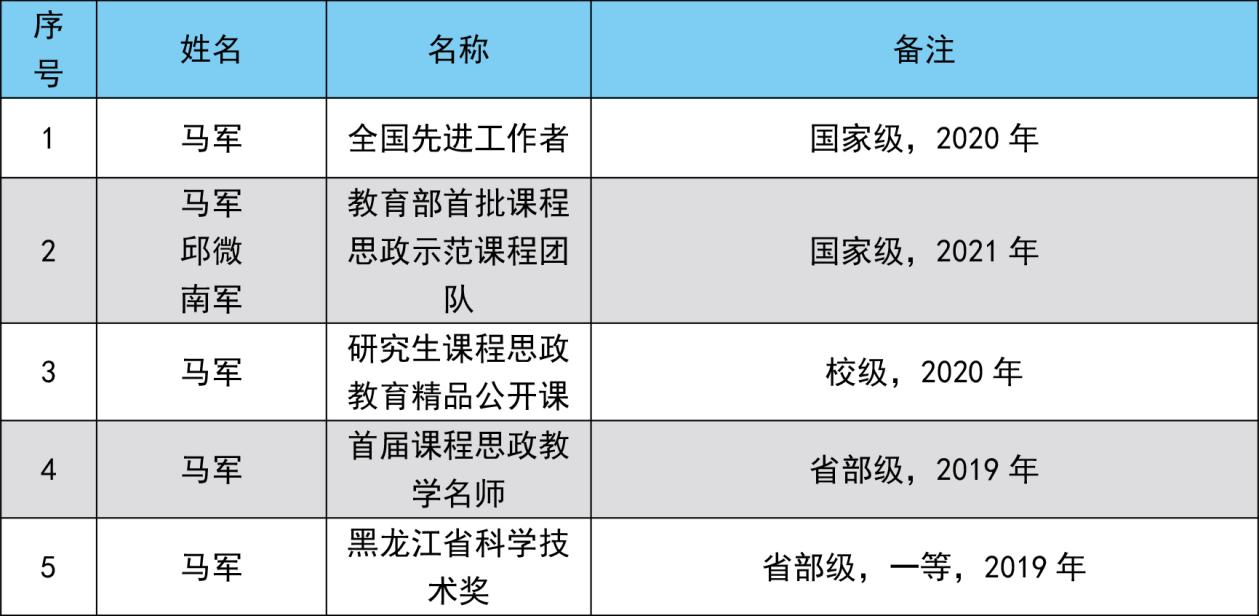

团队近5年获奖情况

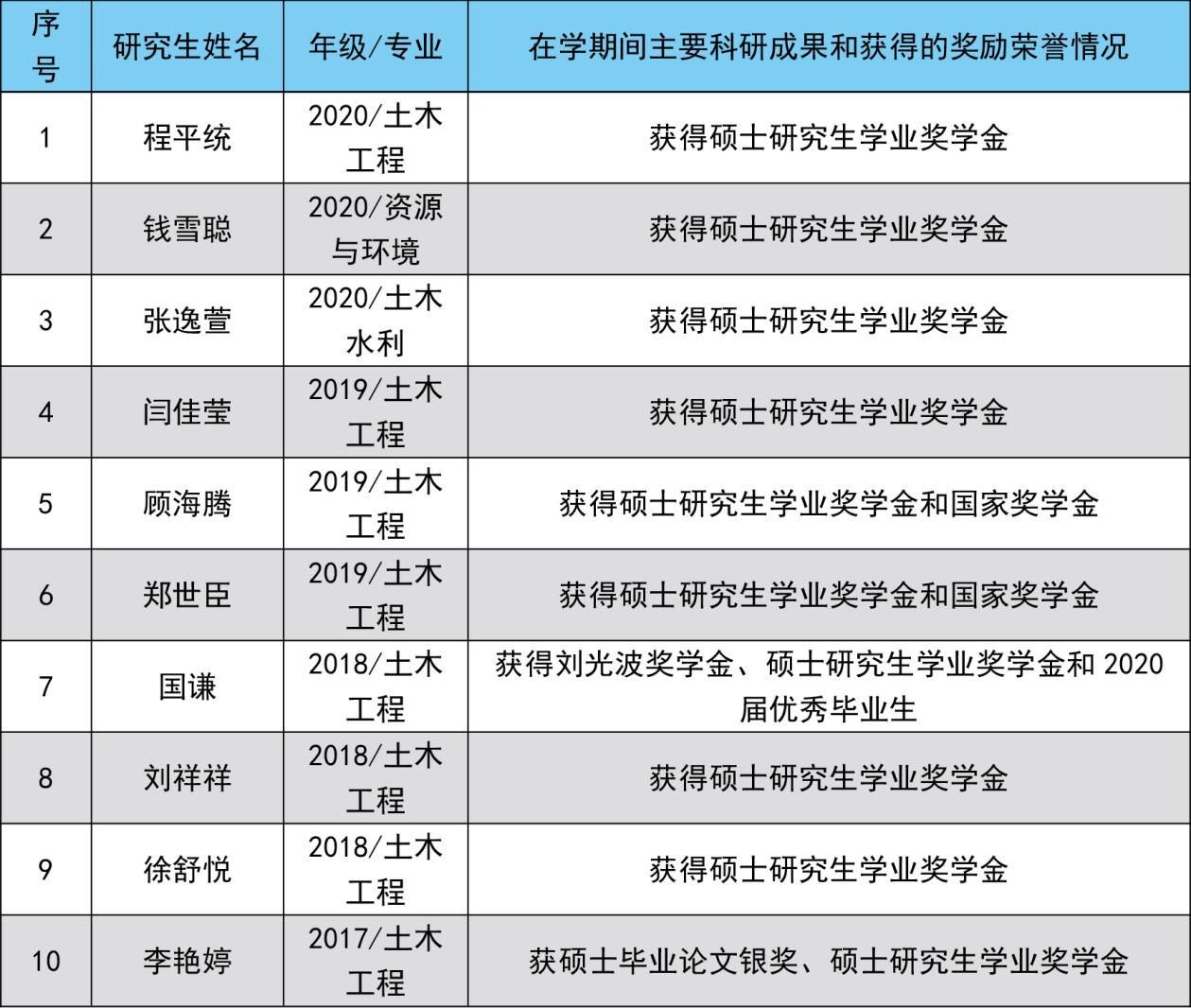

目前指导的在读研究生在学期间表现情况

近5年指导的研究生毕业后考取博士情况

近5年指导的研究生毕业后工作情况