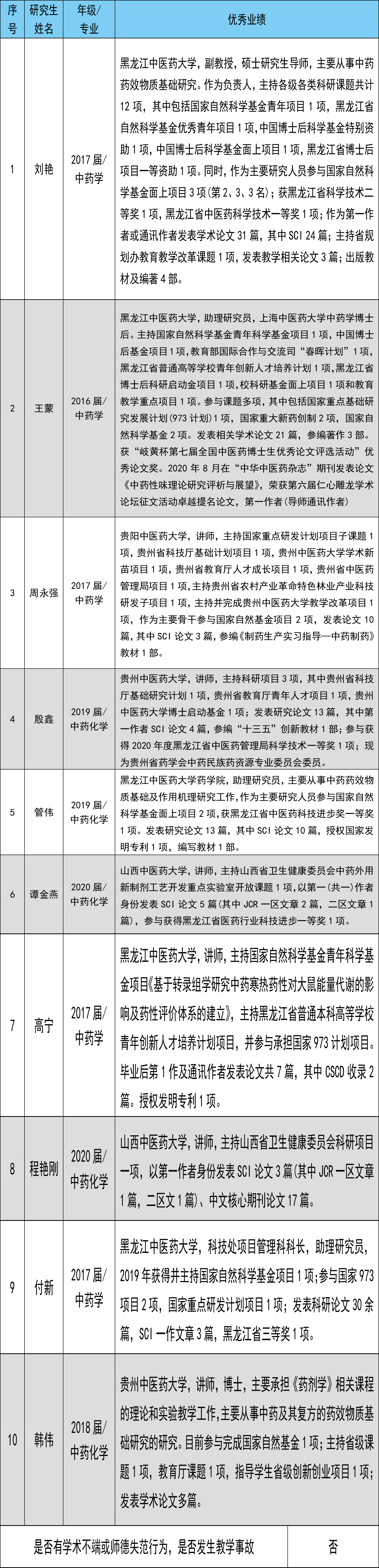

导学团队简介:

黑龙江中医药大学中药化学导学团队由杨炳友教授(负责人)等11名博硕士研究生导师组成,在读博士研究生26人,硕士研究生75人。主要研究方向为:中药性味理论研究、中药药效物质基础研究及中药创新药物研究。

团队支撑学科——中药学学科在全国第四轮学科评估中获评A+,排名全国首位,是黑龙江省属高校中唯一获评A+的学科,综合实力领跑国内同类院校;领衔中药学专业获评首批国家一流本科专业建设点,一流学科带动一流专业建设成效显著;教学团队入选黑龙江省首批课程思政教学团队,有效促进专业课与思政教育同向同行;2005-2013八年间,主持的科研项目4次获得国家科技二等奖,平均2年一次,高水平科研成果量高质优;培养的博士在2008、2012年两次获得全国优秀博士论文,全国中药研究领域仅有的3篇全国优博论文,团队占居2席,标志着团队中医药高层次人才培养已达到国内领先水平。

中药化学导学团队部分人员合影

团队主要事迹:

黑龙江中医药大学中药化学导学团队以服务科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略等国家重大战略需求为导向,坚持着眼“四个面向”,秉承“厚德、格物、力行、尚和”的建设理念,师生互助友爱、整体一心,营造了扎根学术、诚信做学问的良好学风,构建了和谐融洽、积极向上、良师益友的导学关系,在教学、科研、团建等活动中取得了突出成果。

厚德--立德树人,寄情本草育英才

中药化学导学团队始终以“四有好老师”要求为准则,坚持“四个统一”,于细微处用心、于精细处着力,将立德树人、培养中医药行业精英作为根本任务,将思想政治教育、理想信念培育作为人才培养的首要任务,将团队发展理念有效地与育人成才的目标相结合。

一是以科学研究为主线,深入挖掘中药文化经典,提取凝练富含教育价值的思政元素,强化育人功能。导学团队用“以关怀近人、以感情化人、以团队动人、以学识导人”的培养思路,有效落实“三全育人”的根本任务,积极在研究生学业指导和学术活动中融入思政教育内容,促进学生科研能力和思政素质的同步提高。

导学团队负责人与学生进行科研交流

二是以爱国主义教育为重点,提升研究生的思想水平,坚定研究生的理想信念。团队教师用坚守龙江的情怀引导学生正确处理奉献与索取的关系,坚定科学报国的信念;用不计得失的工作作风教导学生正确处理团队与个人的关系,树立乐于奉献的价值观;鼓励研究生毕业后服务国家重大战略需求,如今团队培养的研究生遍布祖国的大江南北,服务于各地高等学校、科研院所、企业研发部门等处,坚持战斗在中医药事业发展第一线。

三是以寄情本草为依托,坚定学生的专业自信,塑造学生的专业理想。导学团队用 “板凳坐得十年冷,

写文章一句空”的科研态度影响学生去除浮躁、耐住寂寞,树立一心做学问的治学精神;不断强化学术道德规范教育,培养研究生良好的专业素养与职业品行;制定了《研究生目标管理与考核制度》,细化要求和考核标准,指导学生树立严谨求实的科学态度;积极鼓励研究生参加国内外学术会议和科技活动,组织学生参与导学团队主持的国家级重点研发项目等课题,引导研究生将学术研究与经济社会发展需求相结合。

团队现有导师11人,其中博士研究生导师3人,硕士研究生导师8人。近5年,培养博士研究生36名,硕士研究生102名,现阶段在读博士生26名,硕士生75名,导学团队培养的研究生中,获得国家奖学金12人次,研究生校级奖学金147人次,累计获得奖学金200余万元。

导学团队学生获奖学金

格物--深耕学术,服务产业助发展

导学团队依托国家一级学科重点学科中药学学科,以教育部北药基础与应用研究重点实验室、国家中医药管理局中药化学重点实验室为研究平台,面向中医药产业发展及北药基础与应用研究需求,在教学科研中引导学生着力解决中医药传承与发展的重大科学问题和中医药现代化与国际化关键科学问题,形成了三个主要的研究方向:

①中药性味理论研究:创建中药药性理论研究新方法和新模式,丰富并创新中药药性理论,诠释中药药性的科学内涵,明晰不同功效中药之间的特点和规律,为临床遣方用药、提高疗效奠定理论基础。

②中药药效物质基础研究:立足于丰富的北药植物资源,基于目标中药的功效与主治建立相应的药理学评价体系,围绕临床重大疾病,开展深入化学成分与药理作用等应用基础研究。

③在中药创新药物研究:遵循中医药基本理论,充分借鉴中医临床用药经验,加强应用研究,拟开展通过创新品种、大品种的二次开发,提高北药的技术水平。团队师生潜心科研、无畏困难、勇于创新,近5年,导学团队主持开展了18项国家级项目,其中国家973计划项目1项,国家科技重大专项1项,国际科技部重点研发计划1项、国家自然基金项目8项;项目累计资金达6500万元;发表学术论文200余篇,其中SCI论文120余篇;授权发明专利13项;荣获国家科技进步二等奖1项、省部级科技奖10项;出版规划教材9部。

力行--追求卓越,践行初心担使命

在杨炳友教授的带领下,导学团队始终把加速解决中医药发展中的中药化学问题为工作核心,在科研过程中强调坚守科学精神、学术诚信,在科研任务中抓细节指导、因材施教,将培养面向中医药产业发展的德才兼备高素质创新人才作为工作重心。

团队本着“宽视野、厚基础、育思维、重能力”的研究生培养理念,施行“创新管理、严格管理、加强交流”宏微观多层级协同培养模式。

一是创新管理模式,强调学生主导开展科学研究,充分发挥学生的创新性思维。科研指导采取“总-分-总”的模式进行,“总”体进行基础理论和技术指导,“分”方向开展实验实践和科学研究,“总”体进行进展汇报和问题分析研讨,通过分合相搭配的培养方式,充分发挥研究生自我探索的主体性,又帮助学生形成更完整的知识交联。

二是强化整合能力,在坚持理论学习的基础上,注重综合技能培训。坚信“精读文献一百篇、无师自通会科研”的学习理念,定期组织学生开展文献抄读报告会和实验专项技能培训,指导学生精细讲读文献和动手操作,并在讨论和实践中引导学生或吸收前沿、或质疑批判,在探讨中寻真知,在实践中求检验,高效理解消化研究内容,并内化为自身的科研认知。

三是注重学术交流,助力学生扩展科研视野,提高学术站位。秉承“读万卷书不如行万里路”的实践教学理念,为优秀的研究生提供机会参加学术交流活动,鼓励学生做大会报告。一方面开阔了学生视野,促使学生形成敏锐的信息触觉和感知力;另一方面,使学生置身百家争鸣的学术氛围中,促进学生对不同的研究方向和内容进行思考比较,有利于创新思维的形成。

导学团队培养的研究生,参与全国天然有机化学学术会议、全国有机化学会议、世中联中药化学专业委员会年会、中俄生物医药论坛、全国药学研究生研讨会、江苏省研究生研讨会等学术交流活动累计40余人次。获得大会优秀报告奖3项、大会优秀论文奖4项。

导学团队参加学术交流会议

尚和--润物无声,身领示范雁高飞

导学团队秉持“传道授业甘为人梯,守正创新志在育人”的理念,坚持导学精严相济,以身作则、率先垂范,形成了导师带团队、博士帮硕士、老生引新生、全体成员互帮互学、教学相长的良好学风。

一是着力打造“家”文化,塑造集体荣誉感和团队意识。在传统节日开展“团队一家亲”集体活动,为全体离家求学的研究生营造“家”的氛围,回归“家”的感觉;为历届毕业生赠送纪念杯、制作毕业纪念册,延续“家”的概念,传承团队一家的文化理念,团队因情而系,不断壮大;疫情防控期间,导学团队主动关心研究生的学习、生活情况,积极采取应对措施,提升研究生安全防护意识,尊重学生,爱护学生。

导学团队为毕业生定制纪念礼物

二是建立鼓励奖励机制,提升团队活力和战斗力。自2010年起,每年对研究生中务实肯干、甘于奉献、业绩突出的学生进行表彰,鼓励优秀、树立典型,引领带动团队全体学生比学赶超,争做先进,8年来,累计发放导师奖学金20万余元。同时,为确保家庭困难的学生潜心做学问,还资助了3名同学的全额学费,解决了学生继续学业的后顾之忧。

三是开展团建活动,孕育深厚师生情谊。团队注重学生身体健康和心理素质发展,定期举办文体活动和素质拓展训练,通过走出实验室进行休闲活动,帮助大家释放压力、放松身心,同时提升集体归属感和向心力。

导学团队组织团建活动

团队教师对自己高标准严要求,通过一言一行感染着课题组的每一个学生。团队学术带头人匡海学教授现为国家级教学名师、国务院学科评议组中药学学科召集人、教育部中药学类教学指导委员会主任委员,团队负责人杨炳友现为黑龙江省级教学名师,荣获黑龙江省高校师德先进个人等荣誉称号。团队拥有973首席科学家1人、国家教学名师1人、全国中医药教学名师1人、国家药典委员会委员1人、全国优秀科技工作者1人、国家百千万人才工程入选者1人、岐黄工程首席科学家1人、国家中医药管理局第六批全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师1人、有突出贡献中青年专家1人、国务院特殊津贴获得者3人、龙江学者特聘教授3人、省特贴专家3人、省级教学名师2人、校级教学名师4人。先后荣获中组部等四部委联合授予的全国专业技术人才先进集体以及国家级教学团队、省级教学团队、省头雁团队等称号,入选省领军人才梯队535工程第一层次梯队。

“舟大者任重,马骏者远驰”,导学团队全体师生将深入贯彻******关于中医药发展的重要指示,进一步扩大学术研究的深度和广度,巩固完善理论体系,结合中医药产业发展,传承精华、守正创新,为“一带一路”、“健康中国”战略实施贡献力量。

团队近5年承担研究生课程教学情况

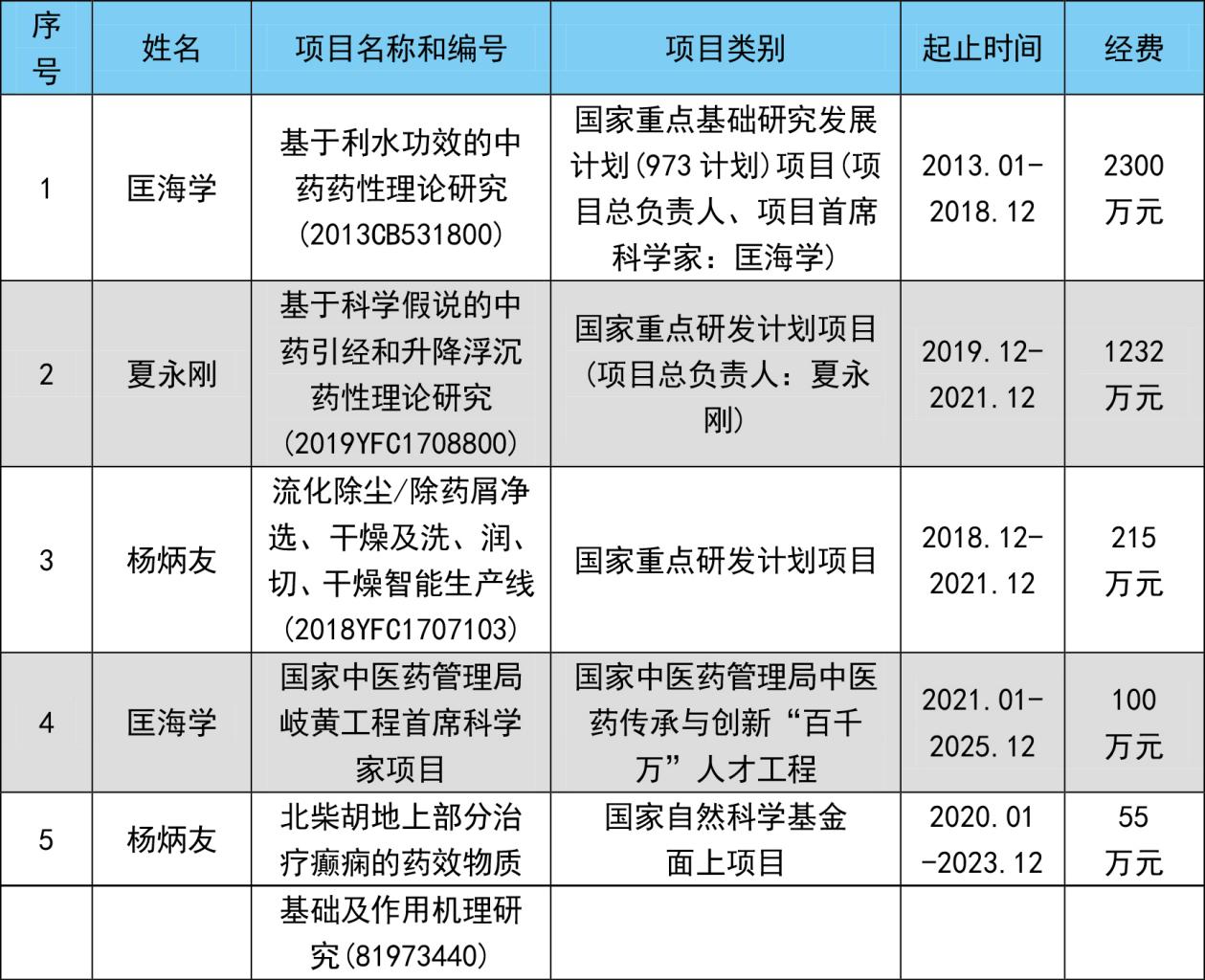

团队近5年主持科研项目情况

团队近5年发表/出版高水平论文/著作情况

团队近5年获奖情况

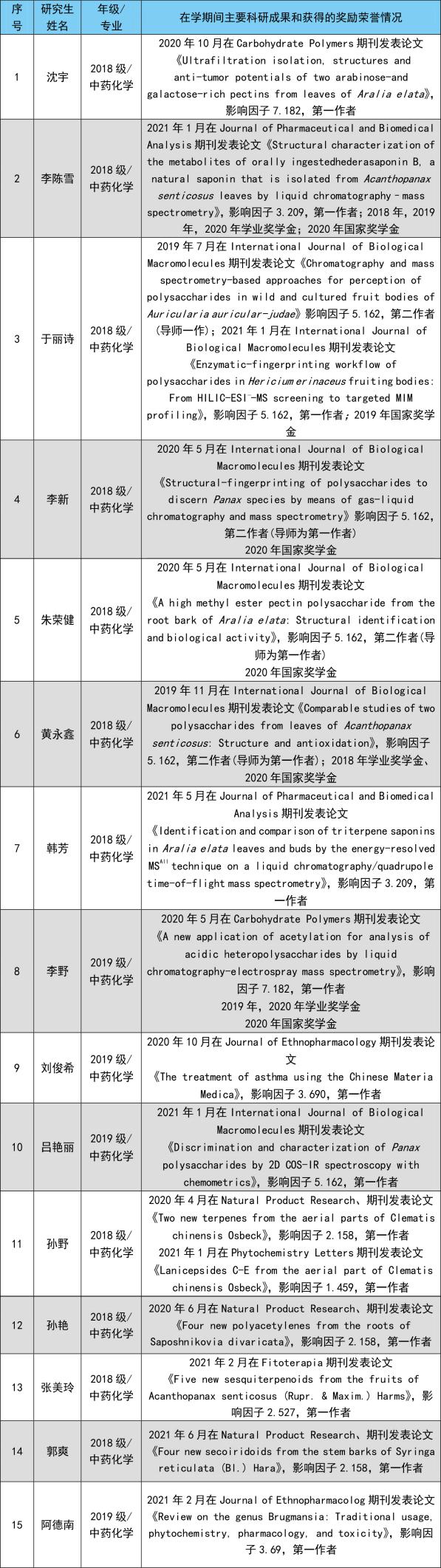

目前指导的在读研究生在学期间表现情况

近5年指导的研究生毕业后考取博士情况

近5年指导的研究生毕业后工作情况