导学团队简介:

黑龙江大学有机功能材料化学团队由“国家百千万人才”、“青年长江学者”许辉教授领衔,主要从事有机光电磁功能材料及应用研究,为我省相关研究的建立和发展做出了贡献,形成了广泛的学术影响。该团队现有导师5名,博士生11名,硕士生40名。

通过言传身教,导师与研究生一同克服软硬件条件上的不足,发扬“艰苦奋斗、忘我拼搏”的铁人精神,取得了多个理论突破和关键创新。成果发表在《自然▪光子学》、《自然▪通讯》、《科学进展》等《自然》和《科学》子刊等国际顶尖刊物上。DPEPO等材料成为在世界范围内得到广泛应用的我国代表性有机光电功能材料之一。通过多层次的思政与科教融合,培养了一批国家博士后创新人才、省优秀青年基金获得者、高新材料企业高级研究员等面向国际科技前沿、高新产业发展和国家重大需求的创新型人才,为民族复兴和龙江振兴贡献了力量。

导学团队主要事迹:

志在临绝顶、润物细无声

——黑龙江大学有机功能材料化学团队主要事迹

黑龙江大学化学化工与材料学院有一支以“敢为人先、勇于创新、不断突破”而闻名的“有机功能材料化学”导学团队。这支以百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、教育部“青年长江学者”许辉教授为带头人,韩春苗、李洪峰、孙文彬、张静四位教授为团队导师组成的导学队伍,不忘科技报国、科教兴国初心,扎根龙江、砥砺奋进,以忘我的工作热情投入到科学研究和人才培养中,取得了令人瞩目的成果。

秉持科教兴国理想 从无到有拓展学科领域

2006年,许辉教授从复旦大学博士毕业的许辉怀着对龙江的眷恋,回到了这片曾经学习过的热土,成为了黑龙江大学的一名普通教师。彼时,黑龙江大学的有机功能材料研究方向还是一穷二白,没有任何相关研究基础,师资队伍和软硬件条件更是无从谈起。就是在这样的零基础上,秉持着科教兴国的理想信念,许辉教授克服了教学科研条件匮乏、学术知名度认同度低、研究生培养难度大等诸多困难,开始围绕有机功能材料这一科技前沿方向开展学科建设、科学研究、人才培养和黑龙江省“新材料”战略性新兴产业研发,凭借着年轻人的闯劲儿和共产党员的责任担当,每日往返于教室和实验室之间,始终拼搏在教学科研工作的第一线,一干就是十五年。

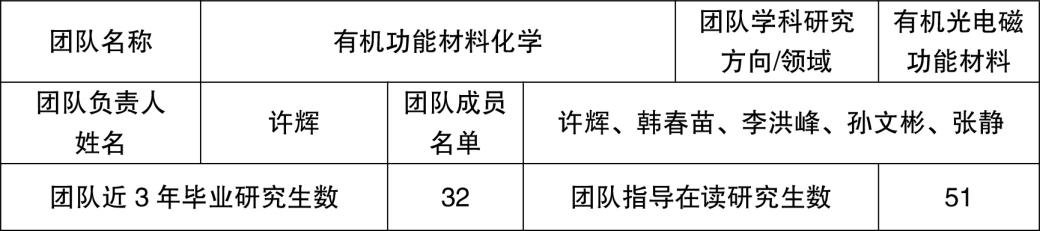

十五年中,许辉教授一直紧跟电致磷光和热活化延迟荧光等有机电致发光材料领域的国际前沿研究热点,在磷基发光材料及光电器件方向上形成特色,不仅开发出得到同行广泛认可的明星材料体系,而且有力地推动了磷基功能材料化学的理论发展,使黑龙江大学有机电致发光研究达到了国际领先水平,在国内外形成了重要的学术影响和知名度。2009年孙文彬教授的加入将材料功能拓展至磁性,实现了研究方向对光电磁功能的完整覆盖。2014年李洪峰教授将发光材料类型扩展至圆偏振手性发光材料,并用于光学传感。2016年,韩春苗教授的加入将研究领域拓展到生物光电子学这一国际前沿热点。同年,张静博士证明了“双发射”这一全新的有机电致发光机理,实现了从紧跟国际前沿到引领发展趋势的“开道超车”,充分体现了科技自立自强。在研究方向日臻完善的同时,形成了一支结构合理、学术精深、拼搏进取、团结协作的导学团队。成员全部具有博士学位和高级职称,其中博士生导师4人,3人有海外留学经历,11人次入选国家和省部级人才计划。

十五年中,许辉教授分别在新加坡国立大学和德国科隆大学完成博士后研究和“洪堡资深学者”合作研究。成员也多次在国内外一流高校完成学业或博士后工作。每一次学成归来,团队成员想的不是个人发展,而是如何通过所学所得进一步提升科研和人才培养的质量,如何开拓研究领域、突出研究特色、保持在有机功能材料研究方向上的国际领先地位。正是始终秉持着这样的理想信念,“有机功能材料化学”导学团队不断突破,在科学研究、人才培养等方面始终代表着黑龙江省有机化学学科的最高水平。

保持刻苦钻研劲头 勇立潮头跻身学科前沿

许辉教授培养学生志存高远,脚踏实地,勇攀科学高峰。团队导师带领学生把青春梦想在无数次的化学实验中逐渐绽放。团队面向“有机光电磁材料”这一国际前沿研究领域,围绕我省“新材料”这一战略性新兴产业和国家重大战略需求,开展了一系列富有创新性的教学科研工作,为解决 “有机材料光电磁性质间的矛盾”这一根本科学问题提出了新方法和新理论,形成了一批具有国际一流水平的新材料体系和高性能原型器件。研究生在国际上首次验证了双发射电致发光材料,有望成为第四代有机电致发光材料,突破了欧美日韩在“有机电致发光基本原理”上的垄断地位,产生的原始创新使我国在本领域的研究处于领先地位,真正实现了科技自立自强。同时,在超低压驱动电致发光材料与器件等方向的研究达到了国际顶尖水平。构建了多个代表性的材料体系,其中4个材料被美国、日本、中国台湾和大陆公司生产和销售,表明团队开发的材料得到了同行的普遍认可,产生了广泛的市场需求。同时,多次刷新驱动电压、效率和效率稳定性等核心器件性能的记录。其中,白光器件的启亮电压仅为2.4 V,在单节锂电池驱动下即可实现照明所需的1000 cd m-2亮度(电压小于3.0 V),并且可实现显示亮度下的48小时超长运行时间,为目前市售显示屏的6倍,

突破了超低压有机电致发光器件应用的技术瓶颈,完全达到了商品化要求。

图1 研究生首次验证了双发射电致发光材料(Adv. Mater. 2016, 28, 5975.)

近年来,以黑龙江大学为第一完成单位,以团队成员为通讯作者,研究生在化学材料学科国际著名学术期刊上发表了高水平SCI收录学术论文200余篇,包含在《Nature Photonics》、《Nature Communications》、《Science Advances》、《Chem》、《Journal of the American Chemical Society》、《Angewandte Chemie》和《Advanced Materials》等化学材料学科顶尖期刊上发表论文30余篇,实现了黑龙江省属高校作为第一完成单位在上述期刊上的首次突破。这些工作获得了广泛的学术反响,已被他人正面引用8000余次。其中,所开发的蓝光主体材料DPEPO已被1000余篇SCI收录论文加以运用,被日本九州大学的“热活化延迟荧光”技术明人Chihaya Adachi教授等国内外“热活化延迟荧光”研究的主要课题组所广泛使用,并发表在包括自然子刊(4篇)等在内的国际顶尖学术期刊上30余篇。DPEPO成为由中国人开发并在世界范围内得到广泛应用和认可的代表性电致发光材料之一。

坚守以德垂范信念 不遗余力培养优秀化学人才

团队在研究生教学和指导中围绕******提出的“把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准”这一指导思想,以培养德智体美劳全面发展的实践创新型人才作为教书育人的唯一目标,将“新时代中国特色社会主义思想”和实现********的“中国梦”融入到学生的科学观教育和科学素养培养中。鼓励引导研究生面向国际科技前沿、黑龙江省“新材料”重点产业发展和国家重大战略需求开展研究,把科研成果发表到国际顶尖刊物上、转化到高新技术产业中,真正做到科研工作“顶天立地”,形成研究生服务国家、人民和社会的荣誉感、使命感和过硬本领,实现科技自信自立自强。在服务社会的过程中,形成积极向上的人生观、爱国精神和道德情操。

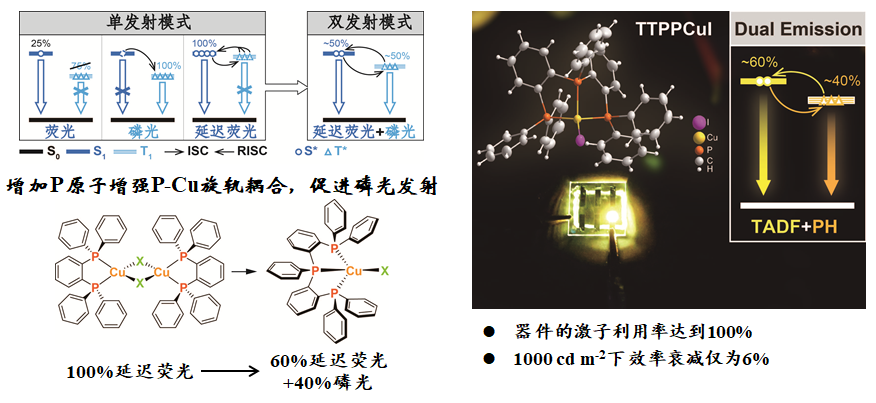

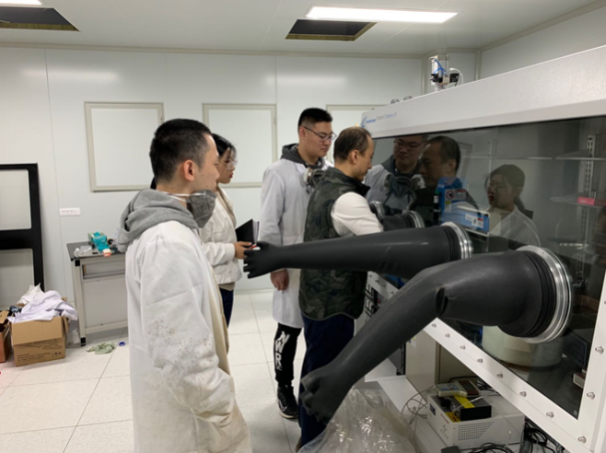

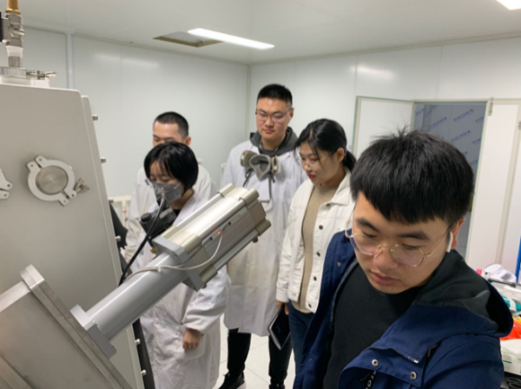

图2 引导研究生面向国际科技前沿开展研究

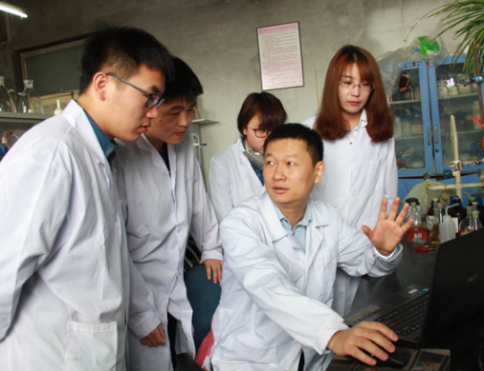

图3 引导研究生使用先进仪器设备开展研究

十五年里,许辉教授始终保持“白加黑”、“5+2”的工作状态,带领团队与研究生一起分析难题,兼容并蓄提出解决方案。实现重大突破时,戒骄戒躁,与学生一起反复验证、谨慎结论。通过言传,更通过身教感染学生,让学生感受并形成坚忍不拔、勇于创新的科学精神,完善自身知识体系、积极实践的科学素养和去伪存真、敢于质疑的科学态度,培养了“亦师亦友”的师生关系,取得了“教学相长”的良好效果。许辉教授也因此入选了2016-2017年全省高校道德模范年度人物和2020-2021年省优秀共产党员。

许辉教授注重将大团队、大项目和大平台等优质科研实践资源综合运用于育人过程中,建立了“课程-交流-实践”三位一体的研究生培养模式:通过将团队科研成果引入课程教学,加强理论学习的实践性,培养学生运用理论知识解决实际问题的能力;通过每周组会、沙龙等形式开展广泛的师生讨论,培养学生敢于质疑、去伪存真的科学精神;每年邀请20余名国内外著名专家学者访问讲学。同时,选派研究生到国内外一流高校和科研机构开展培训交流,鼓励支持研究生参加国内外重要学术会议,开阔学术视野,加强学术交流,锤炼技能本领;以国家级重大重点项目、功能无机材料化学教育部重点实验室等高层次平台为依托,组织学生参加各种技能培训和创新创业项目,激发学生的学习热情、自信心和能动性。通过项目化管理和训练,让学生经历完整的科研实践过程,锻炼学生从理论素养、科研技能到服务社会的全面能力。

图4 鼓励支持研究生参加国内外重要学术会议

图5 通过沙龙形式开展师生讨论

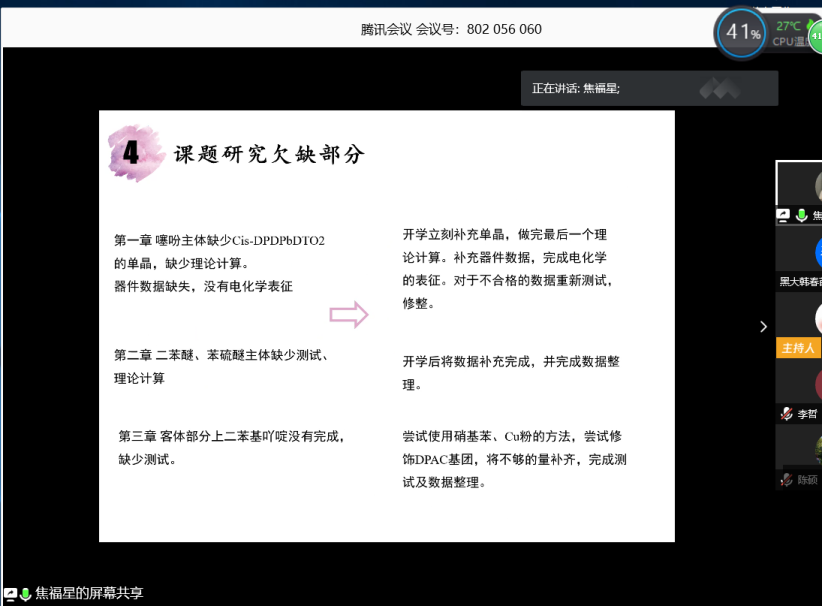

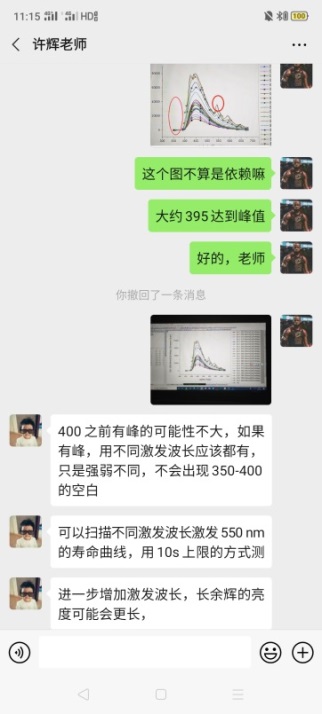

疫情期间,在各项教学科研条件极为匮乏的情况下,仍然积极通过网络开展教学和科研工作。坚持每天与学生进行基础理论教学和谈心疏导。一方面,通过不断传递抗疫必胜的正能量,引导学生即将到来的学期做好计划,更加坚定抗疫必胜的信念;另一方面,带领学生充分利用时间对相关研究领域进行详细的梳理,帮助学生分析解决在学习和研究中积累的难题。同时,在实验条件缺失的情况下,通过模拟手段强化教学效果,并指导学生以模拟手段补足实验环节的缺失,通过理论知识和逻辑推导相结合,得出令人信服的结论。相关研究成果发表了高水平学术论文15篇,其中有4篇发表在化学材料学科顶刊上。

图6 疫情期间通过网络开展教学和科研工作

通过科学完善的培养体系、高层次的科研资源投入和高素质的导学团队,团队培养了一批具有突出实践能力和创新精神的高层次应用创新型人才。近五年,研究生在SCI收录期刊上发表论文100余篇,其中在《Nature Photonics》、《Nature Communications》、《Science Advances》、《Chem》、《Journal of the American Chemical Society》、《Angewandte Chemie》和《Advanced Materials》等化学材料学科顶尖期刊上发表论文17篇。这些顶刊工作占黑龙江省有机化学学科在上述期刊上发表论文的四分之三,代表着本学科科学研究的最高水平。

这些顶尖学术成果的取得大大增强了研究生的科技自信、自立和自强,他们敢于质疑前人理论,挑战科技前沿难题,不断向科学高峰发起冲击,不断取得突破性研究进展。例如,17级博士研究生段春波同学围绕激基电荷转移型电致发光主客体体系开展了深入系统的研究,在国际上首次证明通过调节给体-受体分子间的排列方式可实现具有“双发射”特性的激基复合物,大大扩展了“双发射”材料体系,进一步推动了其发展成为第四代电致发光材料。相关工作在高水平SCI期刊上发表论文11篇,其中化学材料学科顶尖期刊上发表5篇,授权中国发明专利3项,主持完成研究生创新项目2项。段春波同学也因此获得了获国家奖学金3次、学业奖学金4次,入选芙蓉学子-榜样力量学术创新奖(2018年)、校园最佳大学生(2019年)和校优秀硕士毕业论文(2017年)等荣誉。

图7 研究生获得的部分荣誉证书

团队培养的研究生中2人入选中国博士后创新人才支持计划(均为当年黑龙江省化学学科唯一入选);1人获得省优秀青年基金资助;5人次荣获国家奖学金、13人次荣获学业奖学金,其中一等8次、4人入选国家级大学生创新创业训练项目、1人入选第21届“校园最佳”-最佳科技创新奖、第15届学生学术科技文化节一等奖,1人获得优秀毕业生称号、2人入选黑龙江省优秀硕士学位论文,17人入选校优秀硕士论文。学生团队荣获 “芙蓉学子 榜样力量”学术创新个人奖和团队奖各1次。毕业生中赴德国马普所、复旦大学、哈尔滨工业大学、南开大学,或留校攻读博士学位10余人次,其中部分已经成长为国内著名高校的教授、博士生导师、高新材料企业高级研究员等面向国际科技前沿、高新产业发展和国家重大需求的栋梁之才。

十五载拼搏奋斗,“有机功能材料化学”团队经历了从无到有、发展成长的艰辛历程,带领研究生用行动诠释了“艰苦奋斗、忘我拼搏”的铁人精神、“不忘初心、砥砺奋进”的坚定信念、“不畏艰难、永攀高峰”的科学精神、“创新突破、自信自强”的家国情怀。他们将继续志存高远,从无声处润育国家栋梁,从一个顶峰迈向又一个顶峰。

团队近5年承担研究生课程教学情况:

团队近5年主持科研项目情况:

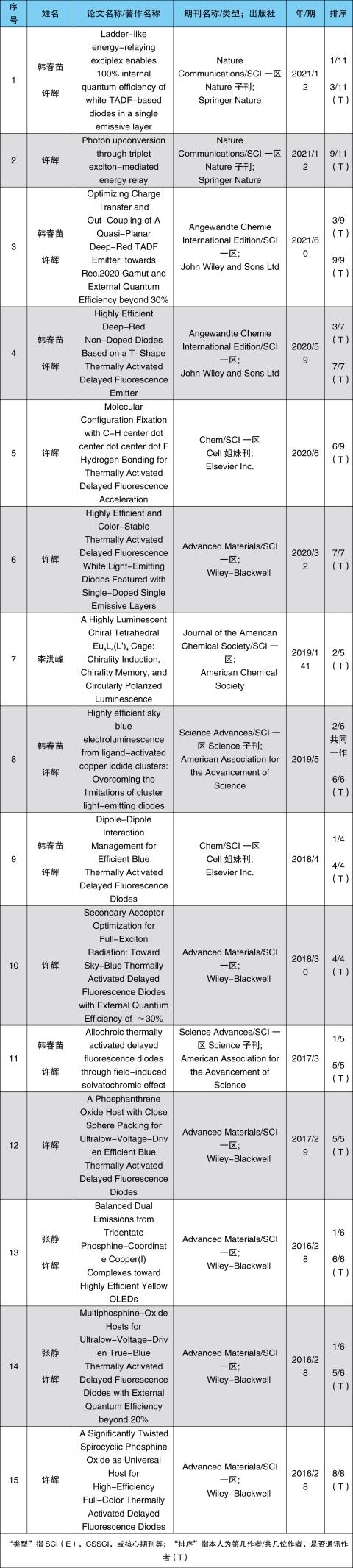

团队近5年发表/出版高水平论文/著作情况:

团队近5年获奖情况:

目前指导的在读研究生在学期间表现情况:

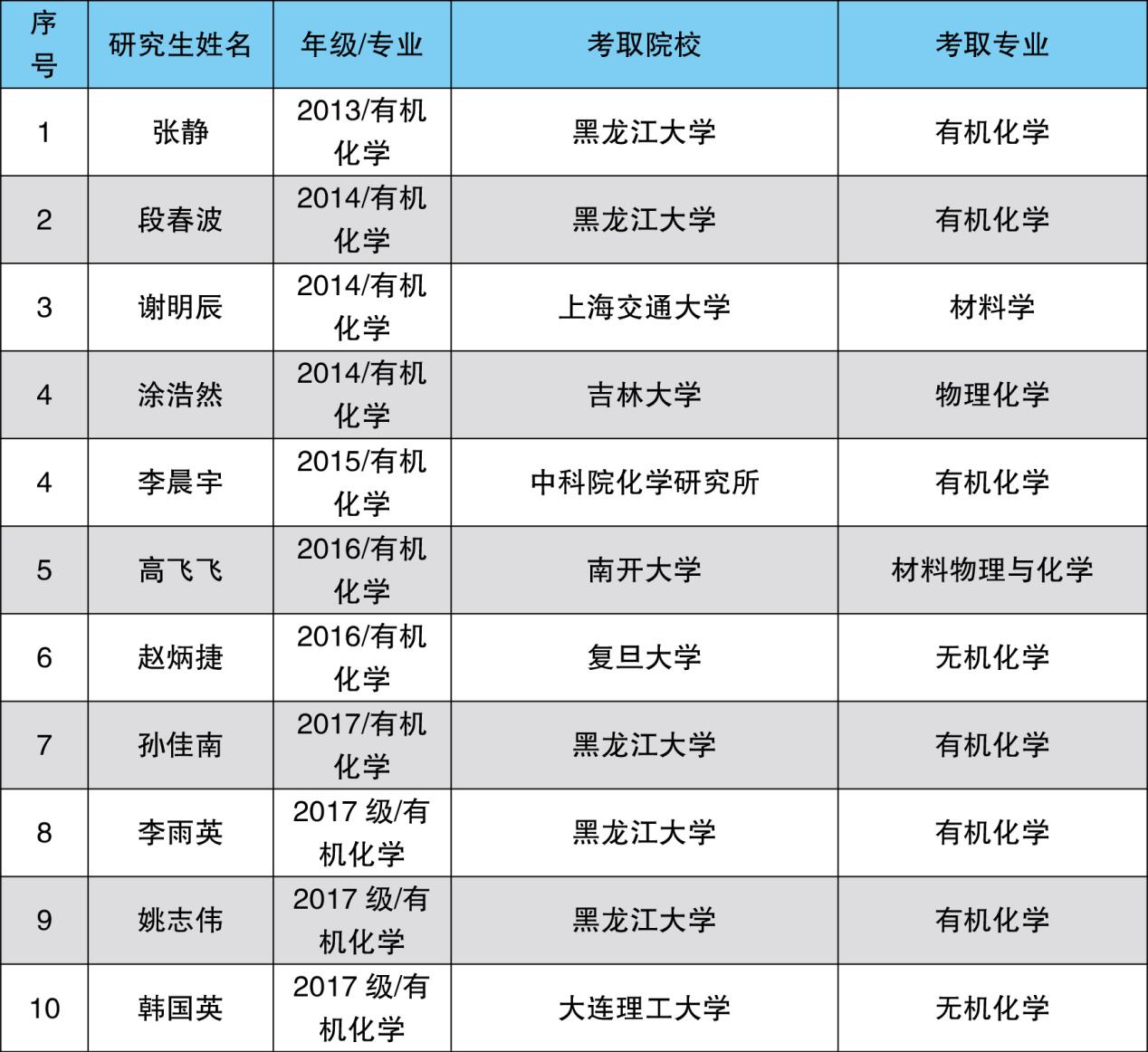

近5年指导的研究生毕业后考取博士情况:

近5年指导的研究生毕业后工作情况: