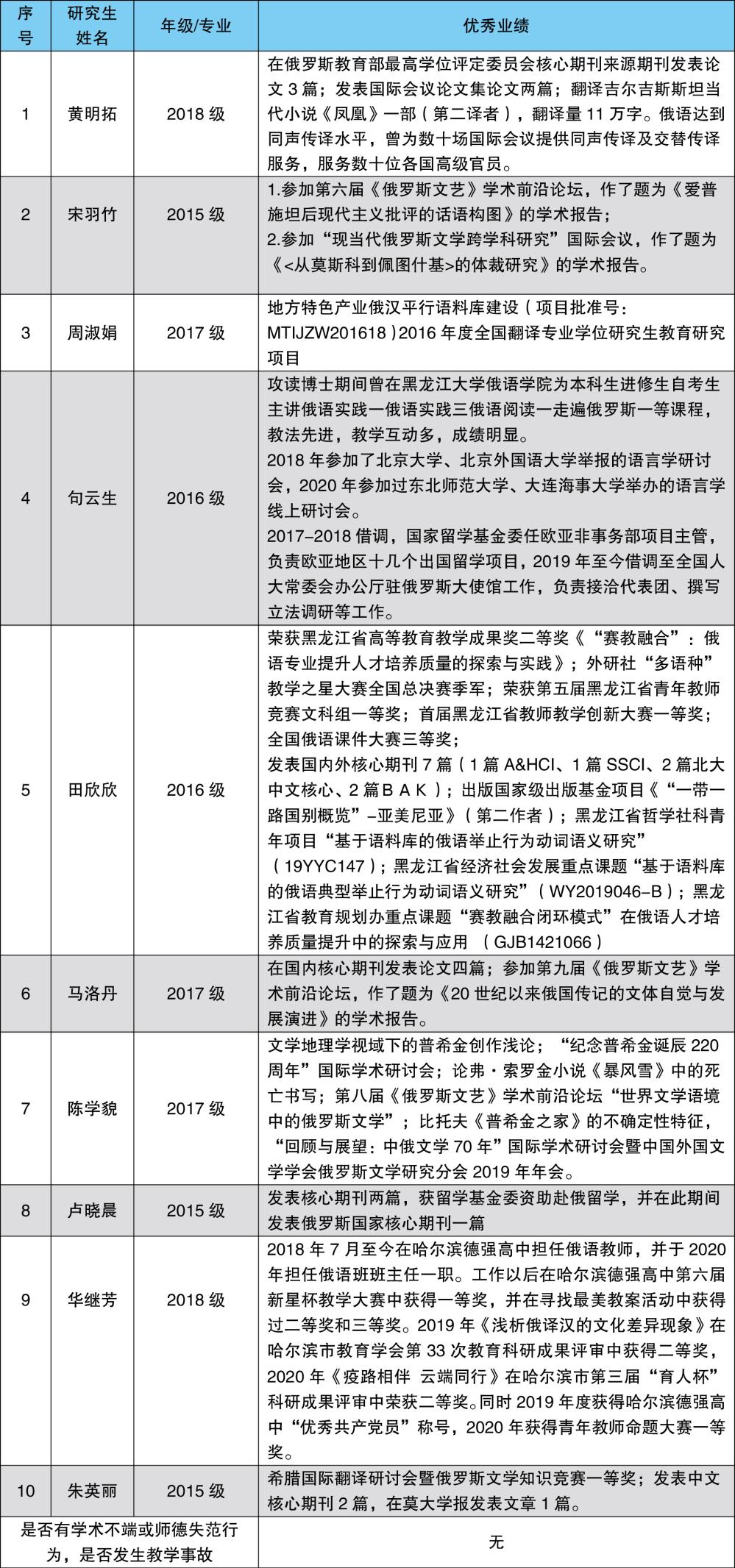

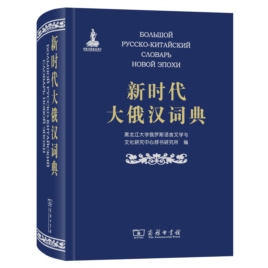

导学团队简介:

俄语语言文学导学团队由孙超教授领衔,主要从事俄语语言文学方面的研究。该团队现有导师21名,博士生26名,硕士生89名。曾荣获“优秀研究生导师团队”称号,入选黑龙江省“头雁”团队。团队所在的俄语学院设有外国语言文学博士后流动站,俄语语言文学学科是国家级重点学科,学院建有教育部人文社会科学重点研究基地黑龙江大学俄罗斯语言文学与文化研究中心、中俄全面协作省部共建协同创新中心、黑龙江省人文社科重点研究基地俄语语言文学研究基地。

俄语语言文学导学团队继承和发扬延安光荣传统和抗大作风,秉承“弘扬优秀师德师风,全面提高教育质量,集中精力抓内涵建设”精神,致力于研究生培养,自觉践行全过程育人、全方位育人理念。一方面,积极构建融入式一体化课程思政模式,实现思想政治教育与知识体系教育的有机统一,把思想价值引领贯穿研究生教育教学始终,实现俄语专业“课程思政”全覆盖。另一方面,发挥社会实践育人功能,注重加强思政实践课程建设,发挥第二课堂育人功能,长期开展研究生新生入学专业认知教育会、研究生学术论坛、研究生学术沙龙、学术经验分享会等活动,引导研究生投身社会实践,提高研究生独立科研实践能力。近年来,俄语语言文学导学团队建设不断取得新突破,育人成效卓越。

导学团队主要事迹:

八十载弦歌不辍,薪火相传育英才

——黑龙江大学俄语语言文学导学团队主要事迹

黑龙江大学俄语学院历史悠久,始建于1941年,学院前身为中共中央军委直属的中国人民抗日军政大学,开创了中国共产党及其军队最早的外语教育和外交人才培养事业,是中国延安抗战精神的历史见证。经过一代代黑大俄语人的努力,黑龙江大学俄语学院成为"教育部人文社科重点研究基地"试点高校之一,拥有国家级重点学科——俄语语言文学,全国首批博士、硕士学位授予权以及全国俄语专业首个翻译专业硕士学位授权点,设有外国语言文学一级学科博士后流动站,建有教育部人文社科重点研究基地——黑龙江大学俄罗斯语言文学与文化中心,具有中俄政府对设的三个俄语中心之一。

以国家对俄战略为导向,打造对俄战略高级人才培养摇篮

俄语语言文学导学团队积极弘扬对俄办学传统,主动对接国家“一带一路”战略和“龙江丝路带”建设对俄语人才的需求,依托俄语国家级重点学科、特色专业、教学团队、教学名师和精品课程等一流教学资源,培养全方位对俄人才。

俄语语言文学导学团队现拥有一支学历层次较高、年龄结构优化、职称结构合理、知识结构相称、学缘结构理想、理论与实践结合的研究生导学团队,整个导学团队共21人,其中博导9人,硕导12人。团队中有国家级名师2人,省级名师3人,校级名师7人,全国、省级专业学会会长、副会长、常务理事、理事等多人。黑龙江大学俄语学院历经80年的发展,已为国家培养了本科、硕士、博士以及博士后等多层面的俄语专业人才逾万名,其中省部级领导10余名,将军10余名,资深外交家、驻外大使10余名,俄语专家、教授近百名,荣获"中国资深翻译家"称号的专家有20余名,李锡胤、华邵、金亚娜、张家骅、王铭玉先后获得世界俄语教师联合会及俄罗斯文化部颁发的普希金奖章,邓军、张家骅分别登上国家级教学名师的领奖台。迄今为止,黑龙江大学俄语语言文学导学团队编写并出版了近100部专著、译著、教材、词典,发表科研论文近10000篇。该团队2006年被评为黑龙江省优秀研究生导师团队,2007年又被评为"2007年国家级优秀教学团队"。

经过多年的实践探索,俄语语言文学导学团队俄语教学工作荣获国家级优秀教学成果一等奖,中俄学院获批国家教育体质改革试点学院,中俄联合研究生学院一体化建设,中俄联合研究生培养成效明显,学科被誉为“中国俄语教学根据地”和“俄语人才培养摇篮”

以执着精神潜心俄语语言学研究,取得丰硕科研成果

俄语语言文学导学团队注重发挥黑龙江大学俄语学院历史悠久、积淀深厚、名家辈出的优势,着力提升团队整体教学科研水平。团队成员均具有国外进修学习经历,学术经验丰富,科研能力强,科研方向齐全、层次高,近年来取得了一系列标志性科研成果。

近5年团队负责人与成员在国内外高水平期刊上共发表代表性学术论文35篇,出版国家级专著5部、省级专著16部。承担多项国家级及省部级课题,其中国家社会科学基金重大课题2项,国家社会科学基金一般课题6项,国家社会科学基金青年课题1项,国家社会科学基金中华学术外译项目1项,教育部哲学社会科学研究一般项目1项,教育部国际合作交流司项目1项,中央(国务院)各部委人文社科研究一般项目1项,省哲学社会科学基金8项。获得多项科研奖励,其中教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)1项,省社会科学优秀成果奖13项,省高等学校人文社会科学研究优秀成果奖3项。

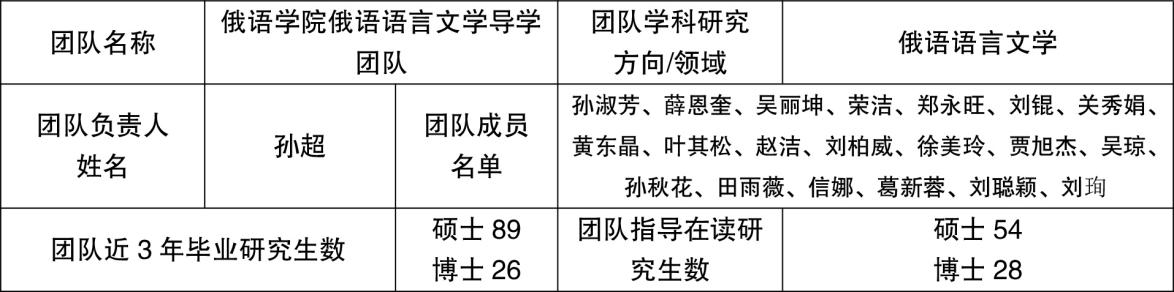

2019年,由俄语语言文学导学团队编纂的词书巨著《新时代大俄汉词典》出版问世。2009年《新时代大俄汉词典》编纂正式启动,潘国民、郑述谱、马福聚、吴安迪四位资深专家领衔,四代俄语人同心戮力,用10年时间完成了《新时代大俄汉词典》的编写工作。《新时代大俄汉词典》由商务印书馆出版,该词典收词20万条,总字数1300万字。《新时代大俄汉词典》作为继《新时代俄汉详解大辞典》之后的又一力作,具有收词数多,适用性实用性强,译文更准确等特点。该词典将在中俄两国交往中发挥自己独特的桥梁和纽带作用。同年,导学团队成员薛恩奎教授申报的《新华现汉俄译工程》获批2019年度国家社科基金重大项目立项。国家社科基金重大项目是现阶段国家社科基金中层次最高、资助力度最大、权威性最强的项目类别,历来受到高度关注。正是黑大俄语人的家国情怀和俄语辞书人精益求精的“工匠”精神,将我国俄汉词典事业不断推向新的高峰。

以深情扎根三尺讲台,葆教书育人初心使命

黑龙江大学俄语语言文学导学团队终坚持以****************为指导,深入贯彻落实全国全省思政工作会议精神,在积极建设师德师风,树立导师正面形象的同时,牢牢把握立德树人根本任务,遵循研究生思想政治教育规律,自觉践行全过程育人、全方位育人,在思政教育方面取得了显著成效。

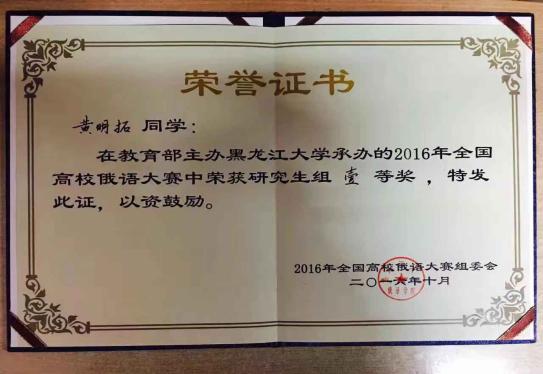

黑龙江大学俄语学院先后获得“全省教育系统先进集体”、校师德师风先进集体和“先进基层党支部”等荣誉称号。俄语学院教师徐睿获 2018 年外研社多语种“教学之星”大赛全国总决赛俄语组冠军;俄语学科辞书编撰团队入选 2016 年感动龙江年度人物;获省级教学名师 2 人,省最美教师 1 人,省师德师风先进个人 1 人,省归国留学人员报国奖 2 人;全国社科联系统先进工作者 1 人。获校级教学名师 2 人,首届“锋尚黑大”人物荣誉称号 1 人,校三八红旗手 2 人,校最美教师1 人,校“英才计划”9 人,校“教书育人楷模”2 人,校模范教师 1 人,校级教学标兵奖 2 人,校教学示范奖 11 人,优秀共产党员 12 人,优秀党务工作者 9 人。全国俄语大赛等赛事一等奖、二等奖指导教师 64 人次,大学生创新创业训练计划项目(国家级)指导教师 6 人。

孙超,黑龙江大学俄语学院教授,博士生导师。中国俄语教学研究会副会长,中国高等教育学会外国文学专业委员会理事。省高校师德先进个人,国家级教学成果一等奖获得者,省教学成果一等奖获得者,校级教学名师,国家级大创优秀指导教师。

黄东晶,黑龙江大学俄语学院教授,硕士生导师。教育部外语教学指导委员会俄语分委会委员,中西语言哲学研究会理事。国家级教学成果一等奖获得者、国家精品视频资源共享课《俄语实践》课程负责人、国家级精品课《现代俄语》主讲人、国家级教学团队成员、黑龙江省教学名师。

创新研究生培养模式,致力高质量人才培养

俄语语言文学导学团队重视根据研究生培养新要求及时修订研究生培养计划,并严格执行人才培养方案;同时积极创新研究生人才培养模式,多方式多渠道培养研究生科技自立自强品质。

及时修订研究生培养计划,严格执行人才培养方案。首先,加强整合,使研究生课程体系更为合理。在俄语学科框架下,加强俄语语言文学中的语言学方向与外国语言学及应用语言学,俄语语言文学中俄区域国别方向与俄罗斯学在课程资源方面的整合。将三个二级学位点硕士重复的课程打通,避免重复设课、造成资源浪费。与此同时,根据不同同学位点培养目标的差异,有针对性开设少量体现学科或研究方向特色的课程。在博士培养方案中,克服外国语言文学中英语、俄语、日语等不同语种的差异,学位基础课按照一级学科进行设置,使博士生具备更加坚实的理论基础。而且将博士研究生培养方案课程设置从一年半缩短为一年,并将博士研究生开题从第四学期提前至第三学期,目的在于给博士研究生更多的时间阅读和思考。在硕士研究生层面,增设语言学前言问题专题研究、文学前言问题专题研究课程,使学生了解学术界前沿动态。此外,成立研究生课程督导组,由学科资深教授组成,对外国语言文学硕博的所有课程进入一线课堂,听取老师的授课过程,并提出改进意见。完善研究生课程大纲和教案模板,并请任课教师填写全部课程的大纲和教案。

积极创新研究生培养模式,注重理论与实践相结合。定期举办系列研究生学术活动,具体包括,研究生新生入学专业认知教育会,全国研究生学术论坛,研究生学术沙龙活动,研究生学术经验分享交流会等,多方式多渠道培养研究生科技自立自强品质。

每年新学期伊始,俄语学院都会召开研究生新生入学专业认知教育会。俄语学科全体研究生导师出席会议,与硕博新生就未来规划与选择导师等话题开展交流。通过新生见面会,不仅使研究生新生们对专业以及导师们有了更多了解与认识,更有助于新生们找到学业前进方向,合理科学制定学术研究规划,为将来的研究生学习生活做好准备。

举办全国研究生学术论坛。为落实全国研究生教育会议精神,培养新时代高层次外语人才,提升外国语言文学研究生的科研意识、学术水平和创新能力,黑龙江大学俄语学院连续八年举办“全国外国语言文学研究生论坛”。论坛设置丰富内容,包括国内知名学者的主题演讲、全国高校研究生与点评专家共同进行小组讨论。研究生论坛为各语种、各研究方向的学者和研究生搭建了一座沟通交流的桥梁,为学生描绘了跨学科研究的美好蓝图,激励研究生不断进行科研创新和学术创作,不断加强研究的深度和广度,努力为我国外国语言文学研究做出重要贡献。

定期开展研究生学术沙龙活动。黑龙江大学俄语学院就专业不同方向先后多次举办了文学、翻译学、俄罗斯学学术沙龙。学术沙龙采用线上与线下相结合的形式,使更多导师和学生参与其中。学术沙龙主要包括学习汇报、专题汇报、专家答疑三个环节。学生们分享研究生学习生活中遇到的困难及解决方案,导师就相关问题进行进一步的补充说明,同时提出建设性指导意见。学术沙龙活动深刻践行了学术能力为中心的全面指导观、学术沙龙为核心的集体指导观、学术生命为轴心的终身指导观,激发了研究生独立开展科研活动的热情。

举办学术经验分享交流会。为加强、促进各年级研究生之间的互动交流,让学生进一步了解学位论文开题、答辩和毕业论文的撰写过程、规范,帮助学生更加高效、优质地准备学位论文,俄语学院定期举办研究生开题、答辩经验分享交流会。主要内容为高年级研究生总结论文答辩经验并分享给低年级研究生。通过这类学生间分享交流活动,可让学生对论文的撰写工作有更全面、更深入的了解,为以后独立开展科研活动积累一定经验。

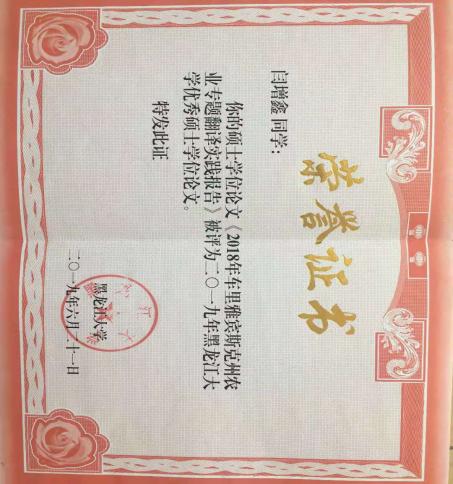

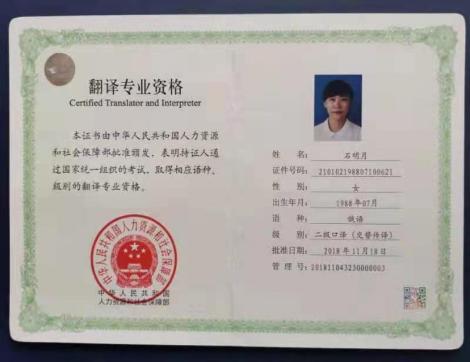

黑龙江大学俄语学院研究生科研实践能力得到全面提高。在学术成果方面:主持校级“研究生创新科研项目” 56 项,参与国家社科基金重大项目 2 项、一般项目 8 项、省部级项目 12 项、厅级项目 38 项;年均 30 余人次参加部委企业委托项目。年均发表学术论文 100 余篇,其中国内外高水平核心期刊论文共计 50 余篇;获“全国研究生论坛”优秀论文一等奖 4 篇,二等奖 26 篇,与导师合作完成译著 12 部。在实践创业竞赛方面:实践大赛获奖 60 余人次,其中获“全国高校俄语大赛”一等奖 5 项、二等奖 8 项, 85% 以上学生获奖学金,国奖 26 人,学业奖学金年均约 200 人,推免生奖学金 40 人,82 人获 CATTI 二级口笔译证书。在思政与美育劳动方面:获省普通高校“三好学生”称号 11 人,优秀团员 13 人,优秀团干部 5 人研究生支教团获“优秀党支部奖”一项和“三下乡”社会实践活动先进个人 5 项。团队志愿者服务小组在抗疫宣传、社区服务中表现突出。

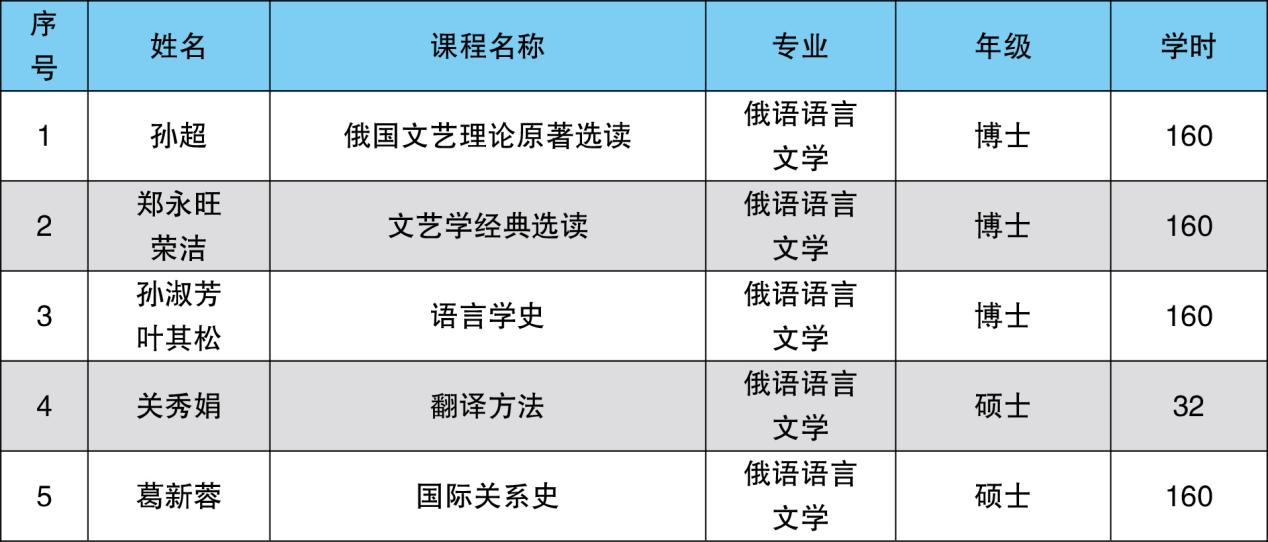

团队近5年承担研究生课程教学情况:

团队近5年主持科研项目情况:

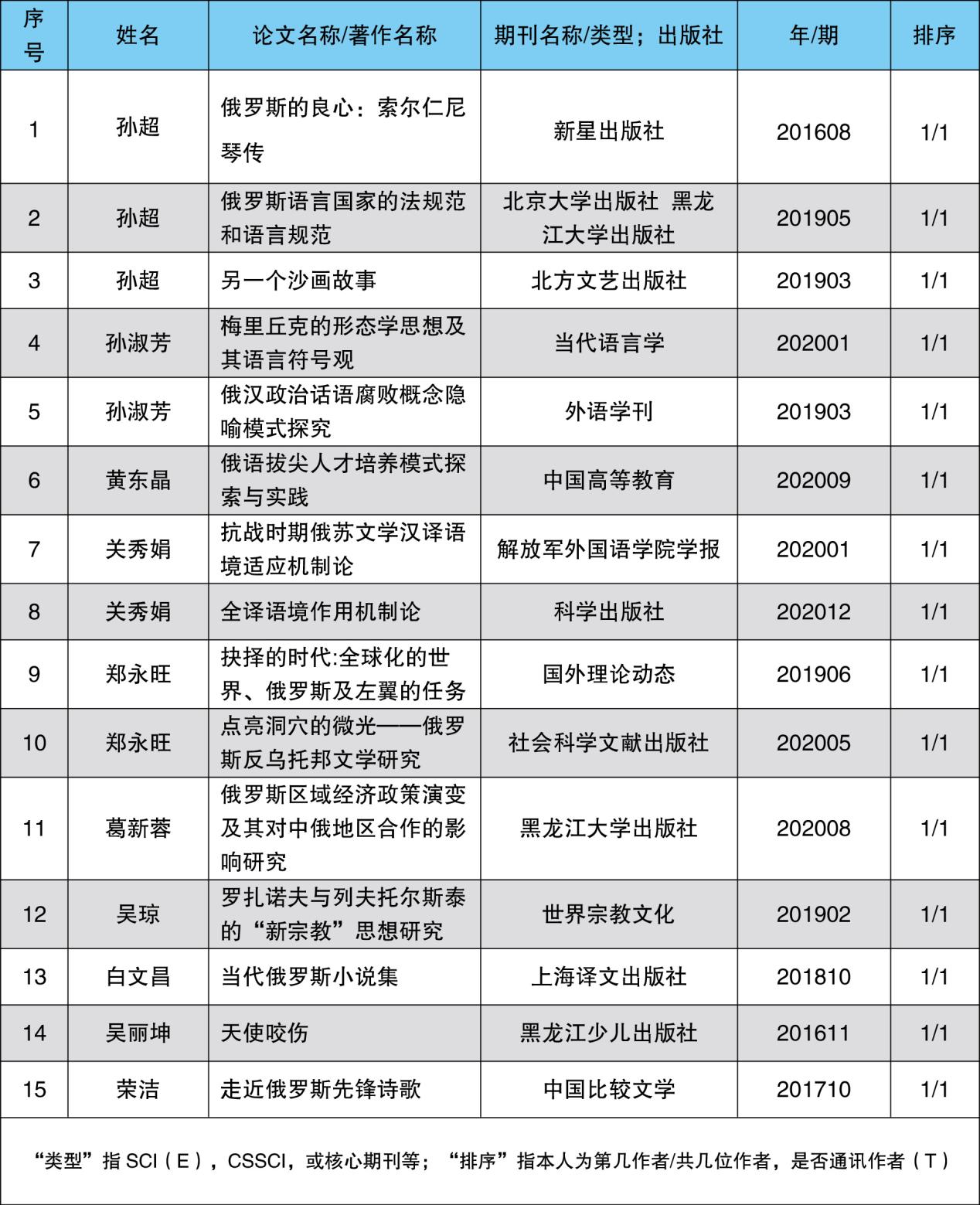

团队近5年发表/出版高水平论文/著作情况:

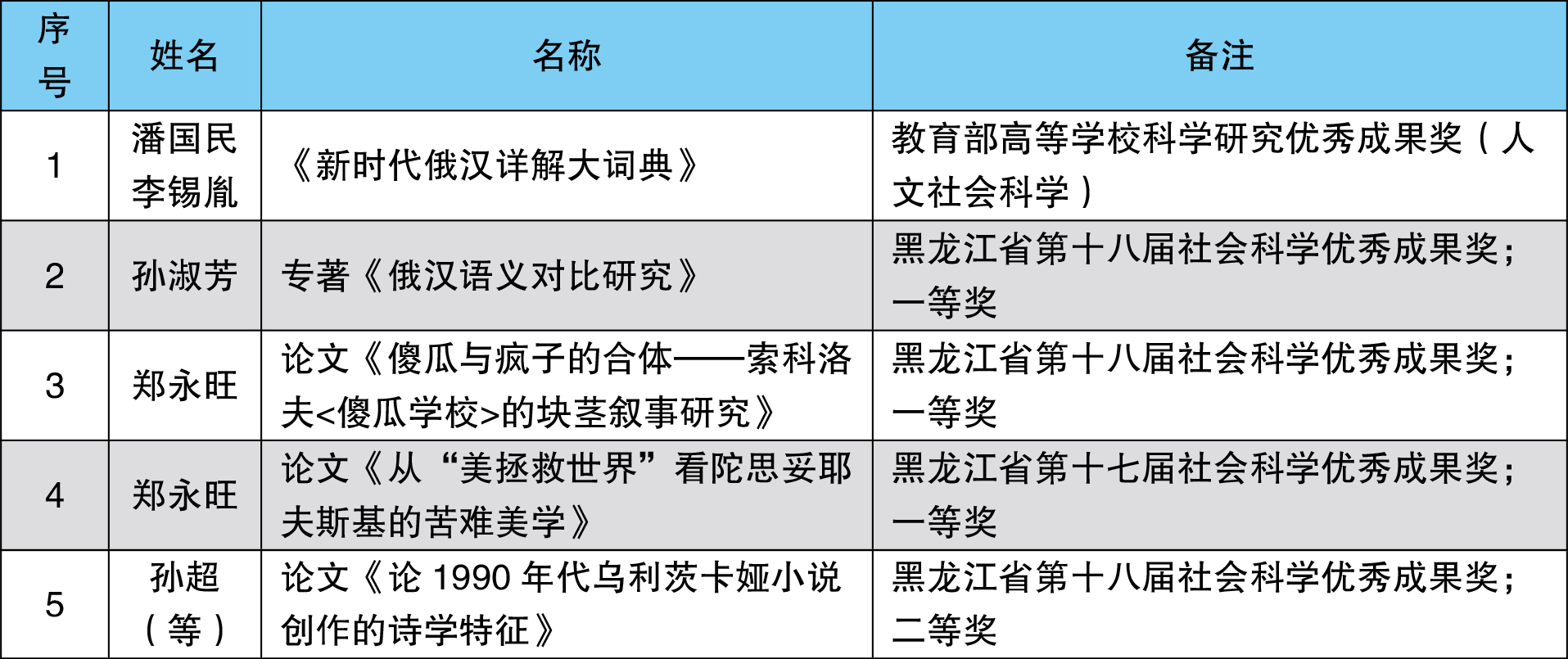

团队近5年获奖情况:

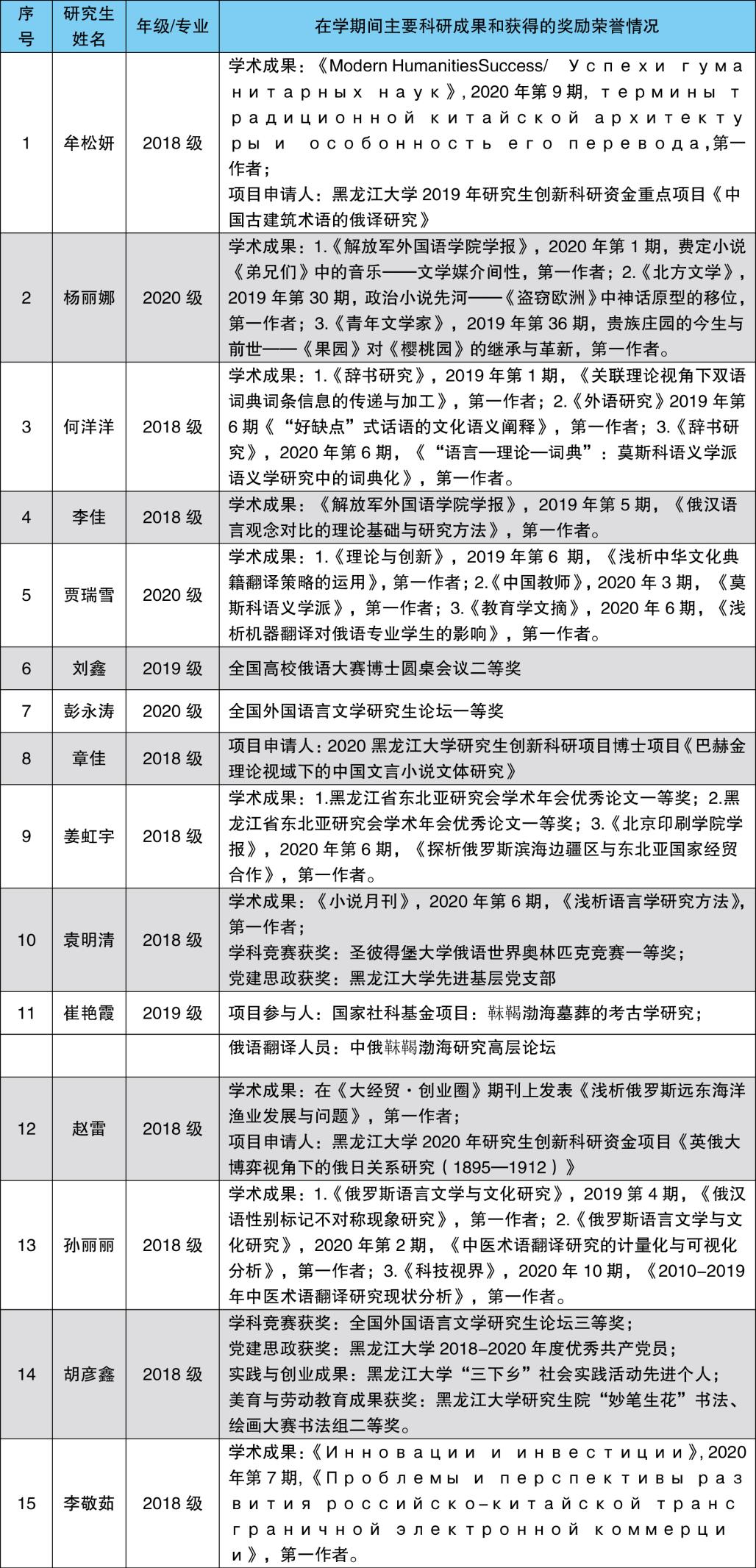

目前指导的在读研究生在学期间表现情况:

近5年指导的研究生毕业后考取博士情况:

近5年指导的研究生毕业后工作情况: