导学团队简介:

中国地震局工程力学研究所地震作用与地震区划科技创新团队由温瑞智研究员领衔,主要从事地震作用与地震区划的基础理论、应用及关键技术研究。现有研究员5名、副研究员3名、助理研究员2名,其中博士生导师4名、硕士生导师3名。团队入选中国地震局领军人才1人,骨干人才2人,青年人才2人。目前团队指导博士生16名,硕士生31名。团队人员结构布局合理、梯队层次明晰、长期协作默契。

团队瞄准地震科学技术的前沿领域和国家需求,以全面提升综合防灾能力作为教学和研究的初心,把确保人民生命安全作为第一使命,遵循“需求引导、前沿为先、目标定位、能力提升”的原则,培养知行合一、德才兼备的地震防灾减灾专业的研究生。利用强震观测、震害调查、实验研究手段,在强震动观测技术、地震动预测和模拟、局部场地效应、地震区划新技术、地震记录工程应用、结构地震破坏机理和抗震方法、性态抗震设计等领域完成了大量基础研究并取得丰硕研究成果。

团队导师和部分在读研究生合影

中国地震局工程力学研究所地震作用与地震区划科技创新团队依托国内唯一以地震工程和防灾减灾为主要研究领域的国家公益性科研机构,在原工程地震研究室的基础上建立了该团队,继承了老一辈地震科技工作者的优良作风,力争在新时代再创新成绩。

1、团队建设,协同创新争佳绩

团队人员结构布局合理、梯队层次明晰、长期协作默契。团队负责人温瑞智研究员是国内强震动观测、地震作用与区划领域知名专家,师承谢礼立、周锡元、黄文虎三位院士,潜心教学与科研工作二十余年,积极投身国家地震防灾减灾重大科研和社会服务工程,具有很强学科透视与把握能力,有明确的创新性学术思想和很高的学术造诣。团队成员长期在谢礼立院士的指导下从事地震工程和防灾减灾工程的科研工作,研究方向和而不同,团队成员共同承担科研项目,联合培养研究生,定期组织“地震区划前沿”学术沙龙,共同参加社会实践活动,协同创新,砥砺前行,追寻与探索地震防灾减灾的理论、方法、技术。2016年谢礼立院士在形态抗震设计理论方面的研究获得国家科技进步一等奖,公茂盛、胡进军、周宝峰等均有贡献。近五年主持国家重点研发计划项目/课题、国家自然科学基金项目、黑龙江省科学基金项目等国家/省部级项目20余项,发表SCI检索论文近50篇,出版专著3部,负责或参与编写规范近10部。

2、党建引领,发挥党组织的战斗堡垒作用

在中国地震局工程力学研究所党委正确领导下,团队成立了地震区划团队党支部,党支部认真贯彻落实党中央、省委及研究所党委精神,立足行业特点,突出实践特色,充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用,带领全体党员群众建功立业,推动防震减灾事业不断发展。支部先后被授予“黑龙江省中省直机关先进基层党组织”、“黑龙江省中省直机关党建三年提升工程先进党支部”、“黑龙江省中省直机关五星级基层党组织”。研究生党员姚鑫鑫疫情期间赴美国加州大学圣塔芭芭拉分校开展联合博士培养计划,切身感受到祖国的关怀与温暖,体会到新时代中国特色社会主义制度的优越性,疫情期间求学的过程亦是思想快速提升的过程,回国后为党支部讲党课,以亲身经历讲述了中美疫情的差异性应对策略,凸显了祖国的强大和社会主义制度的优越性。

3、学生培养,知行合一育英才

团队瞄准国际地震科学技术的前沿领域和国家需求,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重点需求、面向人民生命健康,以全面提升综合防灾能力作为教学研究工作的初心,把确保人民生命安全作为第一使命,利用强震观测、震害调查、实验研究等手段,在地震作用与地震区划的基础理论、应用及关键技术等方面开展系统教学研究。

遵循“需求引导、前沿为先、目标定位、能力提升”的基本原则,形成科学的研究生培养动态机制,紧密围绕研究方向,讨论制定研究生综合培养计划,全方位、全阶段地引导追踪研究生的学习科研活动,紧抓研究生选题、开题、实/试验、中期检查、论文写作、答辩的全流程,推动理论与实践的有机结合,以研究生作为实/试验的主导者,鼓励研究生参加地震现场科考工作,派遣研究生参加了研究所集中组织的汶川地震北川县城遗址的现场科考学习,培养与提升独立自主的科研能力。导师、研究生共同参加鲁甸地震、景谷地震等现场科学考察工作,将地震现场科学考察与研究生培养结合,增强研究生的实战能力。

坚持“内部培养为主、外部培养为辅”的原则,积极推动研究生参加国内外学术会议,与国外知名高校(斯坦福大学、加州大学圣塔芭芭拉分校、蒙特利尔理工学院、日本政策研究大学院大学等)长期开展学术交流和研究生联合培养,提升国际视野。近5年来培养的硕士研究生有近10人继续攻读博士学位,毕业的博士研究生进入国内外高校和研究所从事地震工程领域的教学科研工作。

保持融洽师生关系,创建和谐学习生活环境。为融洽师生关系,缓解研究生的学习科研工作压力,丰富研究生生活,团队组织了各式各样的活动,团队研究生排练小品、歌舞等节目,欢迎新入学研究生融入科研大家庭等活动。在建党百年之际,组织了师生排球对抗赛、参加长跑、录制短视频等有意义活动,提供了师生交流平台,丰富了研究生的课余生活,也充分的展现研究生自我的能力,增进了师生间的关系。

4、科研成果突出,服务防震减灾事业

团队成员在地震作用与地震区划的基础理论、应用及关键技术等方面取得了卓越的研究成果。

(1)建立了强震动观测及记录特征研究体系,借鉴谱反演、H/V谱比等手段,系统研究了震源、传播路径和场地对地震动的影响规律,论证了地震动的区域性差异,拓展了强震动记录在地震工程、地震学研究领域的应用价值 ;发展了基于地脉动、地震台站背景噪声和地震记录等的场地速度结构探测和场地条件评价及分类方法,解决了场地钻孔资料的缺乏对场地类别划分的困扰;

(2)纵向对比了主要的地震多发国家或地区(中国、美国、欧洲以及日本)的地震区划发展历程和沿革,完成了各自地震区划主要特征、地震危险性分析方法、地震活动性模型、地震动参数预测模型等的横向对比;提出了构建地震动预测模型的新理论与新方法,基于我国西部强震动观测数据、数字地震台网小震观测数据,建立或改进中国西部的地震动预测模型,基于单台标准差分析方法合理地缩小了地震动预测模型的不确定性,提高了地震危险性分析结果的可靠性;

(3)率先开拓了我国地震海啸危险性分析以及数值模拟工作,编制了不同概率水准的我国地震海啸危险性图,成果已应用于我国沿海城市的海洋灾害评估和大亚湾核电站海啸危险性评估工作中,达到国际先进水平;

(4)系统建立了不同抗震设防要求下工程结构抗震设计中地震动输入的选取方法,解决了结构工程师对天然地震动选取无从下手的困境,具有广阔的市场应用前景;提出了重大工程地震紧急处置及灾后功能恢复的理论研究方法及策略,有效提升我国重大工程的地震灾害应变能力,降低地震灾害损失,为国家“一带一路”建设提供技术保障。

(5)在工程结构静力试验和地震模拟振动台试验的基础上,提出了结构非线性分析新模型和新方法,深入研究结构破坏机理和抗震性能,开发了结构分析软件ViPSea,广泛推广应用于国内外高校、科研院所及企业,获得15届世界地震工程大会结构分析竞赛第三名。

地震作用与地震区划相关研究将推动我国地震科学技术的发展,提高我国震害防御能力,提升科技创新和服务能力,强化人才队伍建设与国际合作交流,有效减轻地震灾害、保护人民生命财产安全、维护社会稳定。

博士研究生姚鑫鑫在美国加州大学访问学习

定期组织开展学术沙龙活动

团队导师和研究生开展模拟地震振动台试验

周宝峰副研究员在疫情期间参加义务献血

团队导师和研究生参加学术会议

团队师生排球友谊对抗赛

中国应急管理报等媒体对团队科研成果的报导

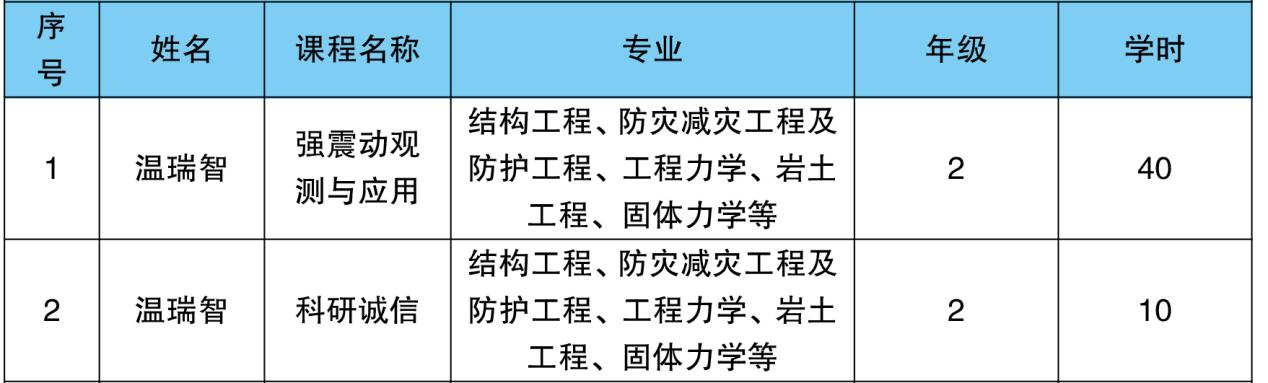

团队近5年承担研究生课程教学情况:

团队近5年主持科研项目情况:

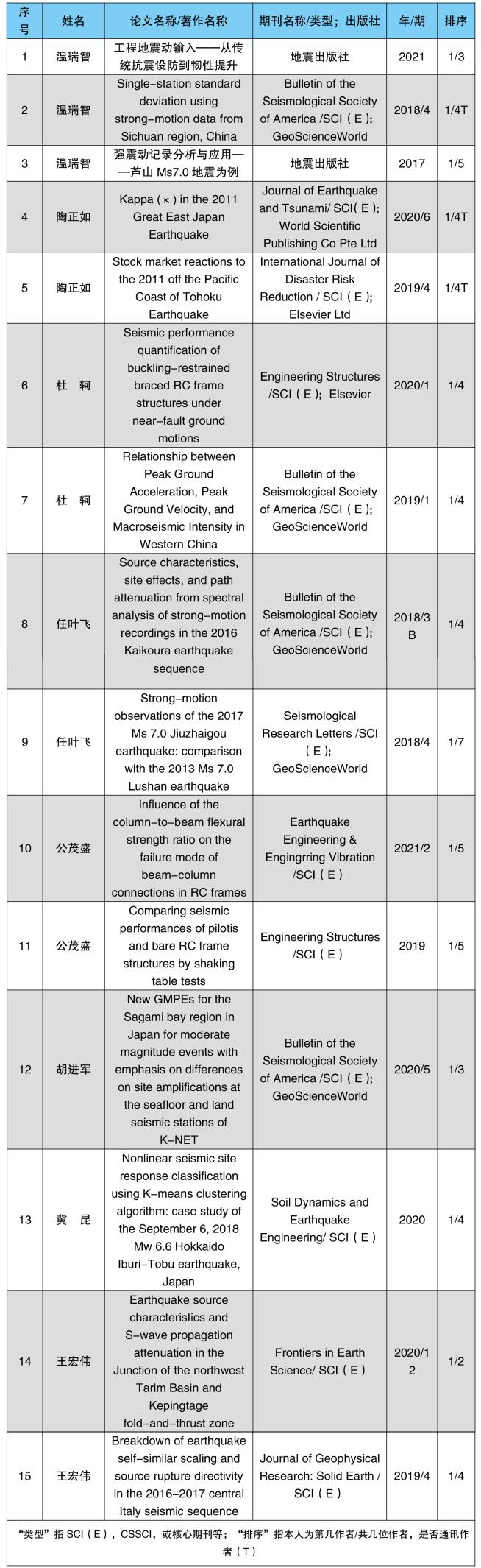

团队近5年发表/出版高水平论文/著作情况:

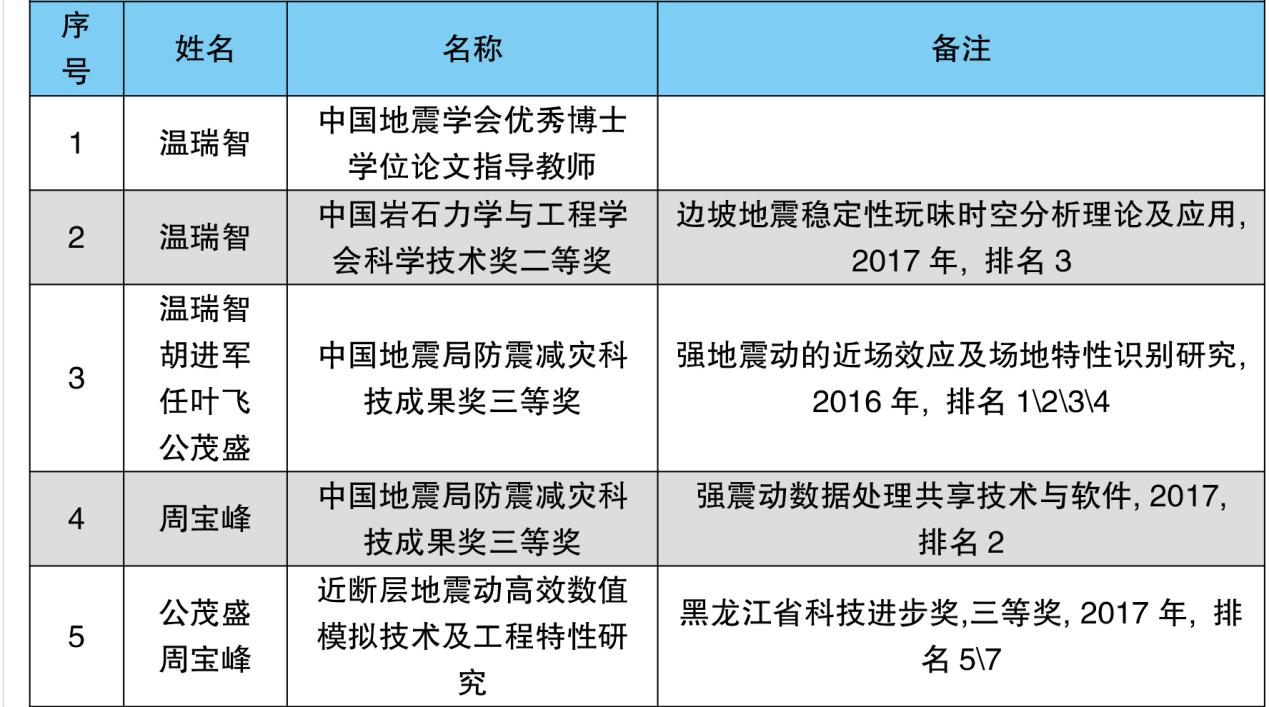

团队近5年获奖情况:

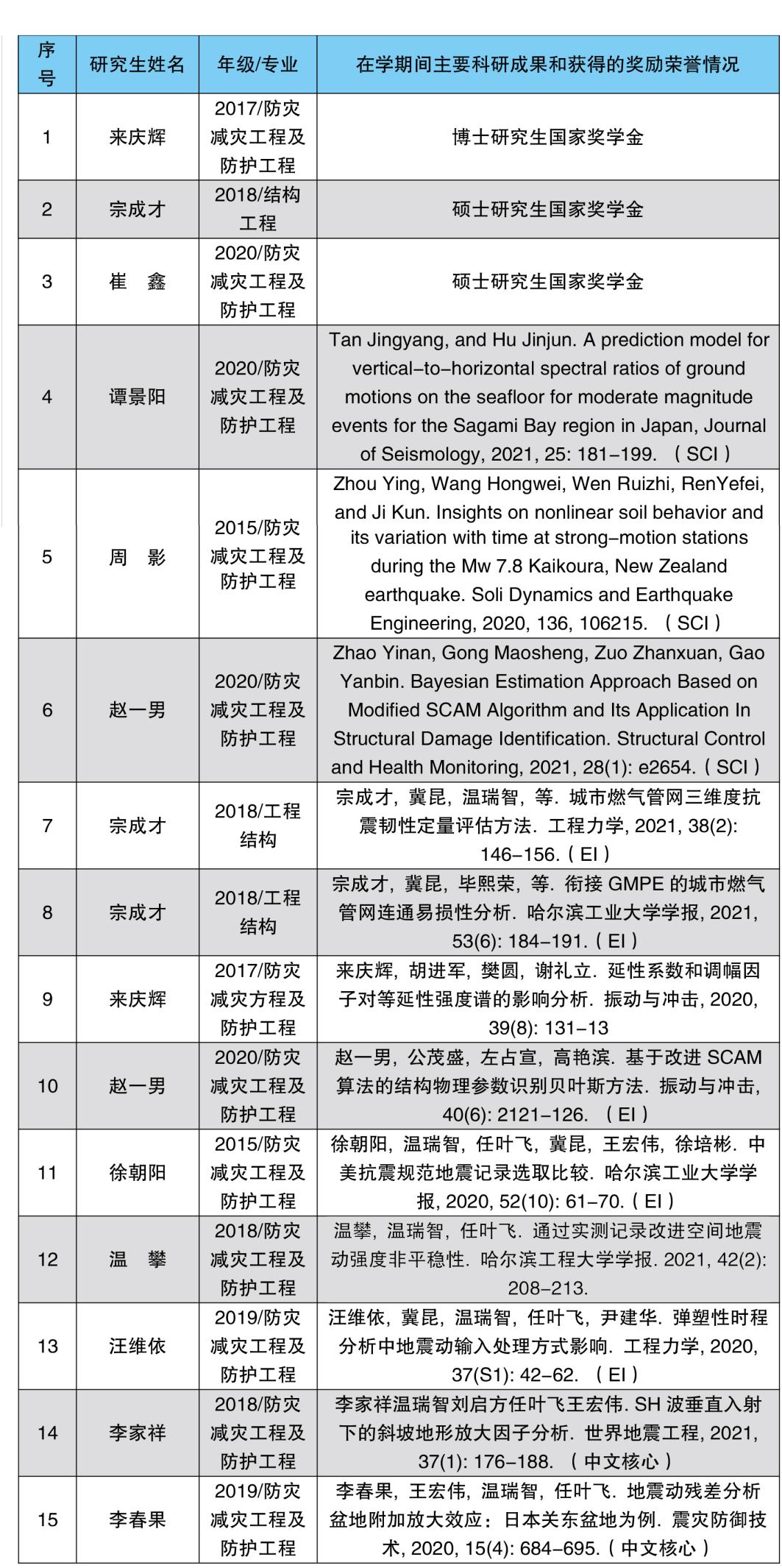

目前指导的在读研究生在学期间表现情况:

近5年指导的研究生毕业后考取博士情况:

近5年指导的研究生毕业后工作情况: