导学团队简介:

遗传学研究生导学团队由郭长虹教授领衔,主要从事植物遗传学和微生物遗传学等方面的研究。该团队现有导师10名,在校博士生11名,硕士生64名。

团队坚持正确的政治方向,坚持立德树人。始终秉持“四有好老师”“四个引路人”等师德标准,向身边的黄大年式好老师,遗传学科奠基人——李集临先生学习,形成了“树师德、正师风、铸师魂”的浓厚氛围。团队秉承师范教育的优良传统,以修订人才培养方案为切入点,通过双语课程建设、教学方式创新、课程思政建设,促进研究生课程教学质量的提高。团队坚持“四个面向”,注重培养研究生的自主创新能力,通过高水平的学术交流活动,激励研究生坚定创新自信、勇于挑战前沿科学问题。团队导师潜心研究生培养,全面践行“三全育人”,在导师的言传身教下,研究生本省就业率达到50%以上,为龙江建设培养了优秀人才。

2021年团队导师和研究生合影

遗传学导学团队依托遗传学省级领军人才梯队(1992年)、遗传学博士点(2003年)、分子细胞遗传与遗传育种黑龙江省重点实验室(2005年)、遗传学研究生联合创新培养基地(与黑龙江省农业科学院草业研究所共建,2013年)、生物学博士后流动站(2015)等平台,拥有研究生导师10人,其中博士研究生导师4人。

团队带头人郭长虹,龙江学者特聘教授,博士生导师。黑龙江省”遗传学“领军人才梯队学术带头人、省重点学科“生物学”一级学科带头人,黑龙江省“分子细胞遗传与遗传育种”重点实验室主任。黑龙江省现代农业产业“饲草饲料”协同创新推广体系岗位专家。国家自然科学基金会评专家。国务院政府特贴获得者。黑龙江省第十二次党代会党代表。担任中国遗传学会理事、中国草学会草业生物技术专业委员会常务理事、中国草学会牧草育种专业委员会理事、黑龙江省微生物学会副理事长。主要从事植物遗传学、植物与微生物互作研究。主持国家973 前期计划项目、863 计划子课题、国家自然科学基金等课题20 多项。获得黑龙江省科技进步二等奖3 项、省自然科学二等奖1 项、省教学成果一等奖2项。获得国家发明专利授权24 项,省审品种1 个。发表学术论文100余篇,其中SCI 收录论文50余篇。

团队坚持正确的政治方向,坚持立德树人,坚持“四个面向”,全面实施“三全育人”,创新研究生培养模式,致力于培养研究生的科技自立自强品质。

导学团队主要事迹:

坚持师德标准,导师政治素质过硬

团队始终秉持******关于“四有好老师”“四个引路人”等师德标准,科学构建教育、宣传、考核、监督、激励、惩处“六位一体”长效师德建设体系。建立荣誉、情感、发展、参与四种激励机制,并积极宣传扩大激励效果。组织团队教师参加“向身边的黄大年式好老师,遗传学科奠基人——李集临先生学习”等活动,每年的教师节,团队的教师们都一起去看望李集临先生,感念师恩,从先生的身上汲取力量。

通过师德师风建设,团队教师进一步增强了捍卫职业尊严、珍惜导师声誉、提升师德境界的主动性和自觉性,促进教师以德立身、以德立学、以德施教,进一步坚定了以生为本、终身从教的崇高职业理想。团队教师努力做到政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正,教师通过品性修养、专业素养、担当坚守等人格力量,赢得了广大学生和家长的尊重敬爱。团队形成了“树师德、正师风、铸师魂”的浓厚氛围。教师们扎根龙江,默默耕耘,怀着对龙江教育事业的深厚情怀,展现出了“遗传人”的使命担当和家国情怀。

团队教师在教师节看望遗传学科奠基人---李集临先生

修订培养方案,全面优化课程教学

团队秉承师范教育的优良传统,以修订人才培养方案为切入点,以优化课程内容为重点,以体制机制建设为主线,通过顶层设计,调动团队教师和研究生的积极性,促进研究生课程教学模式改革和课程教学质量的提高。

2016年和2018年分别修订了遗传学硕士和博士研究生培养方案。进一步明确了人才培养目标定位,完善了课程体系,更加注重拓宽学科基础知识、增强前沿性。硕士一级学科通开课“生命科学研究热点与前沿”均由承担过国家自然科学基金项目的老师担任主讲教师,实行动态调整,跟踪生命科学最新的前沿领域及国内外关注的热点问题,拓宽研究生学术视野,树立创新意识。

优化研究生课程内容,通过实施双语课程建设、课程教学方式创新、课程思政建设等,丰富了研究生课程授课方式。团队成员主持研究生教育教学改革项目3项,研究生精品(特色)课程建设项目1项,促进了研究生课程教学改革。实行基于导学团队的教学科研一体化组织形式,破解长期制约拔尖创新人才培养的教学科研脱节问题,以科研反哺教学,形成以高水平科研促进高质量教学的长效机制。

团队教师课程思政经验交流与研讨

3. 坚持“四个面向”,培养研究生创新能力

团队坚持面向世界科技前沿,动态跟踪最新研究进展;面向经济主战场,关注经济发展水平提高,学以致用、服务地方;面向国家重大需求,培养研究生的大局观念;面向人民生命健康,生命科学即以人为本,通过知识传授、环境熏陶以及自身实践等教育活动,引导学会如何处理人与自然、人与社会、人与人的关系。

团队坚持周组会制度,注重培养研究生的自主创新能力,鼓励学生在科研的道路上勤于动脑,领会分析问题的思路,掌握解决问题的办法。导师们对科研的不懈追求与热爱,为学生创造了规范、科研气息浓厚的高水平研究平台。

团队积极为研究生创造参加国内外学术会议的机会、邀请专家来实验室做学术报告,培养研究生的的学术素养。2020年团队举办了“行知讲坛-生物技术前沿”研究生暑期学校,邀请刘耀光院士等十余名国内外知名专家,围绕“植物杂种不育与亲和性分子遗传机制与杂种优势利用”“盐碱胁迫下离子转运调控”“植物单分子技术及其应用”“资源植物分子设计与利用”等研究领域,面向我校遗传学科博士、硕士研究生、青年教师以及其他院校相关学科博士、硕士研究生开展了一系列学术交流活动,开阔了研究生的学术视野。高水平的学术报告,激励研究生们坚定创新自信、敢为天下先,勇于挑战最前沿的科学问题、作出更多原创发现。

研究生学术组会

以色列希伯来大学Shahal Abbo教授来实验室讲学

4. 注重言传身教,“三全育人”成效显著

团队导师遵循研究生教育规律,创新研究生指导方式,潜心研究生培养,全过程育人、全方位育人,做研究生成长成才的指导者和引路人。

团队带头人郭长虹教授,十几年如一日,每天中午与研究生共进午餐,利用休息时间和研究生谈心,指导研究生的课题研究,及时发现研究生在科研和生活中遇到的问题,共同研究和探讨解决的方案,润物无声地把握研究生的思想动态,培养研究生的创新能力。团队的导师们亲自带领研究生开展科学研究。王继华教授在进行国家重大专项子课题研究的过程中,带领研究生调研土地污染情况,理论联系实际,结合国家及地方需求,开展实践,提升了学生实际场地调研能力与科研能力。

近五年,7名同学被评为优秀研究生、优秀研究生干部。10余人获国家奖学金,50余人次获研究生学业奖学金;5名同学获博士研究生创新基金资助;17名同学获硕士研究生创新基金资助;研究生作为第一作者共发表学术论文100余篇,其中SCI收录30余篇。在导师的言传身教下,本学科毕业生就业志愿服务于艰苦和基层地区,自愿到县、镇及以下基层单位工作。2017届毕业生高继迪,到吉林省农安县永安乡工作。2018届毕业生刘佳莹,到黑龙江省集贤县工作。研究生立志龙江,本省就业率达到50%以上,为龙江建设和东北老工业基地振兴贡献力量。

遗传学科研究生工作会议

郭长虹老师在指导研究生

王继华老师带领研究生现场取样

研究生党员参观东北烈士纪念馆主题党日活动

团队连续4年承办黑龙江省生物工程学会和微生物学会学术年会

白琰老师在指导研究生

团队近5年承担研究生课程教学情况

团队近5年主持科研项目情况

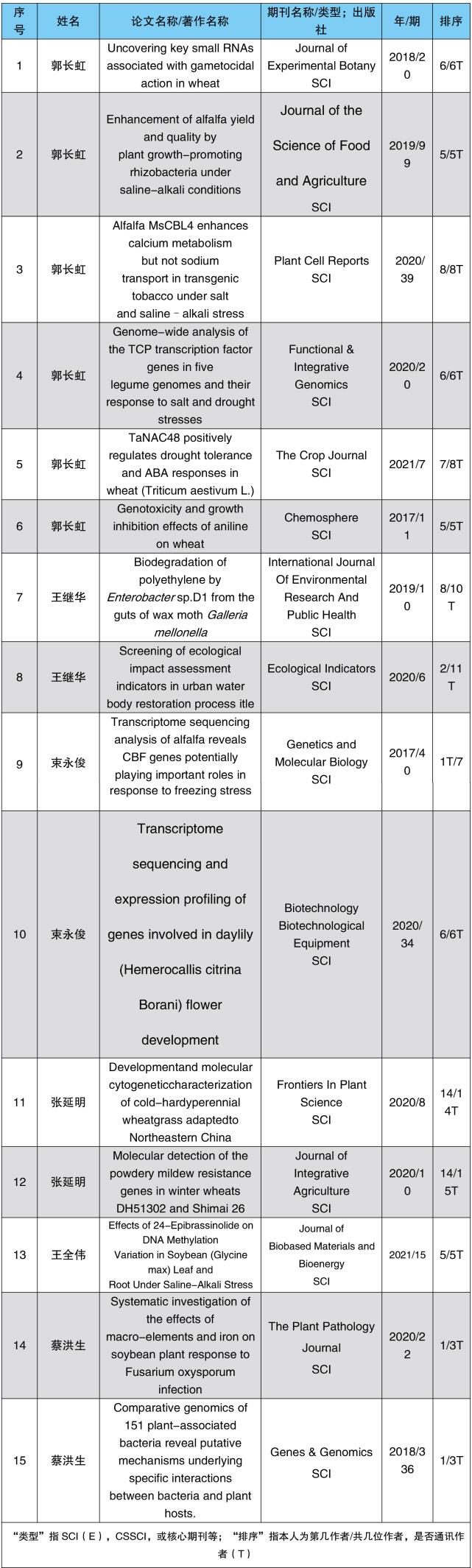

团队近5年发表/出版高水平论文/著作情况

团队近5年获奖情况

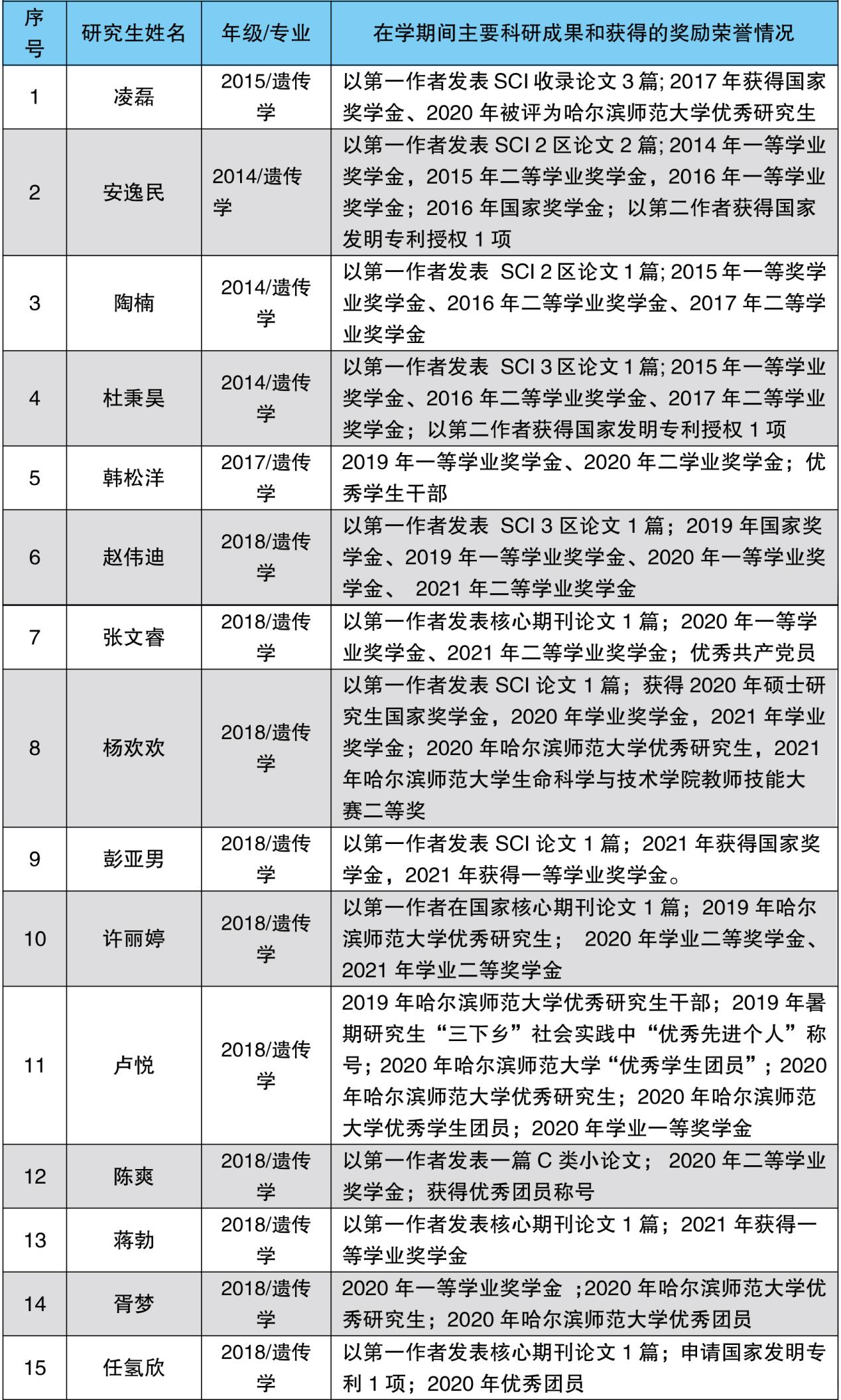

目前指导的在读研究生在学期间表现情况

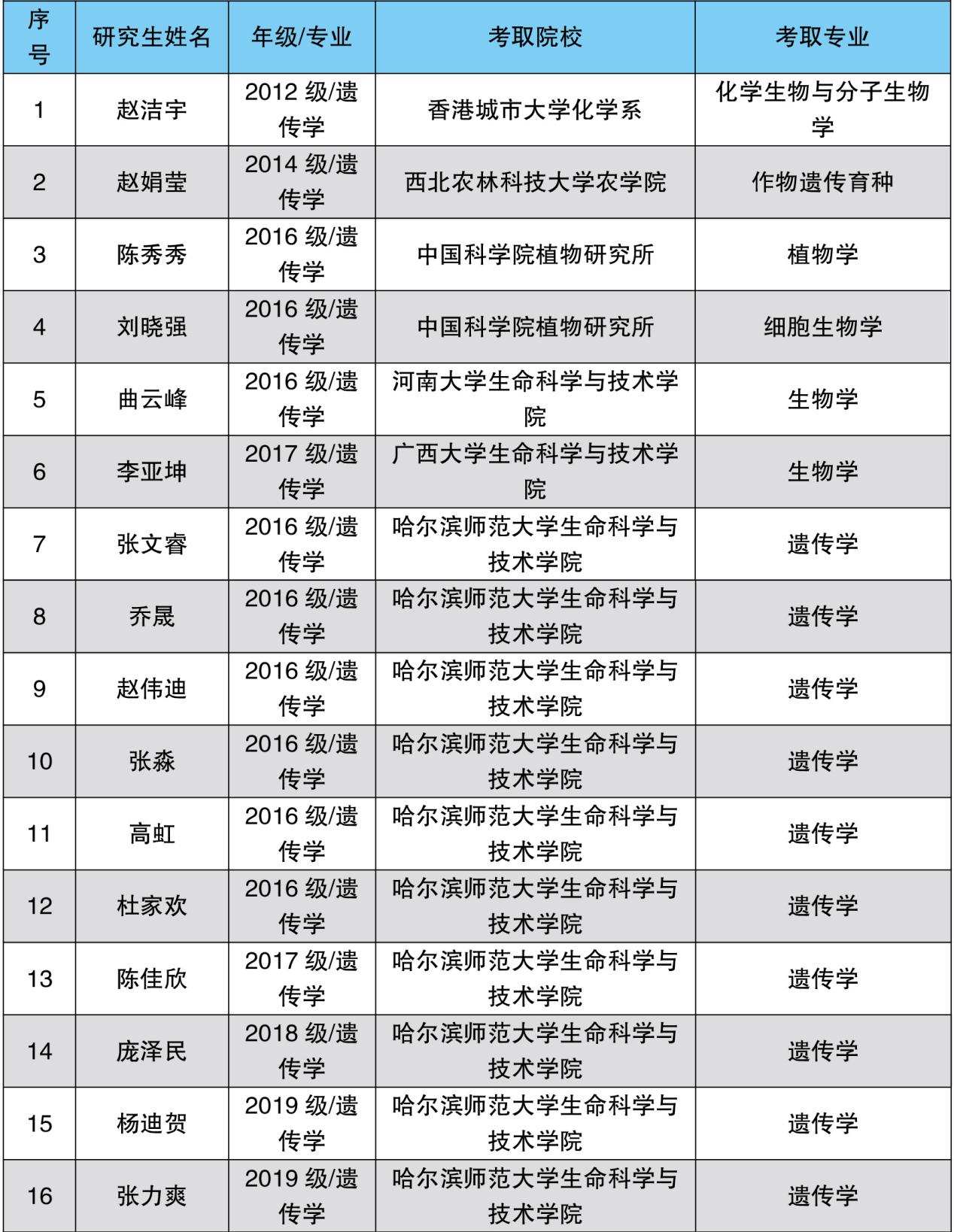

近5年指导的研究生毕业后考取博士情况

近5年指导的研究生毕业后工作情况